Экспресс-анализ в «Охоте на «лис»

Ю.Судник. Мастер Спорта СССР.

Журнал «Радио» №8, 1973 г.

Специфика «охоты на лис» заключается в том, что состязания проводятся на самых различных трассах, отличающихся протяженностью и рельефом местности. Разными бывают и климатические условия. Поэтому результаты, показанные спортсменами на тех или иных соревнованиях, трудно сравнимы, что весьма усложняет работу тренера. И еще. Когда «охотник» находится на трассе, тренер не имеет возможности непосредственно следить за его действиями и сразу анализировать их.

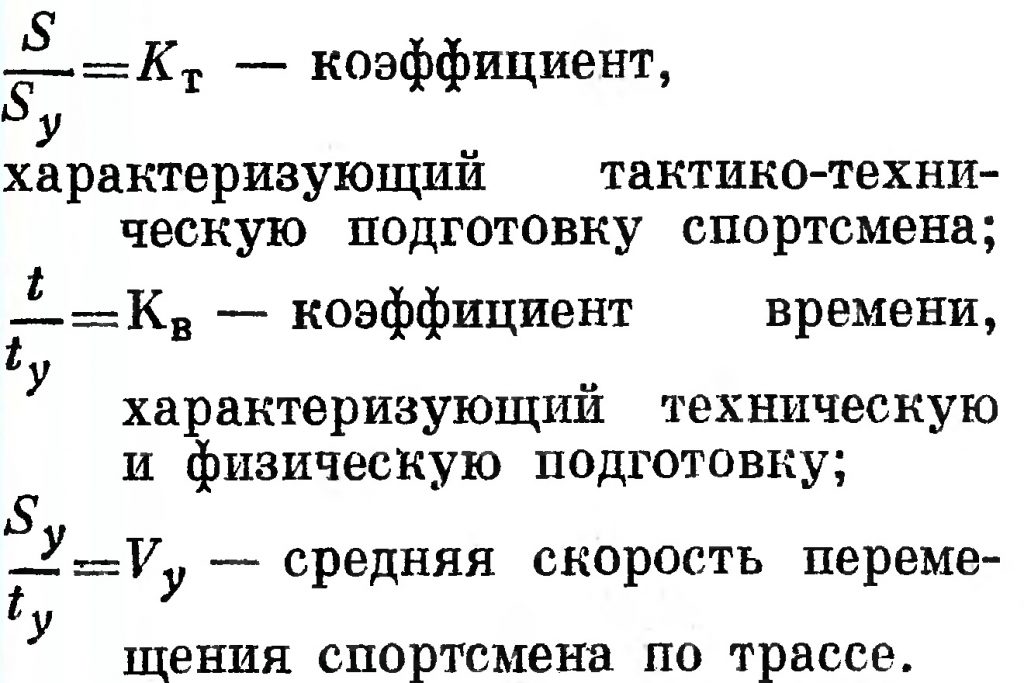

В связи с этим при оценке результатов спортсмена целесообразно использовать специальные коэффициенты, характеризующие его тактическую и физическую подготовку. Для этого обозначим: ty — время, затраченное участником на прохождение всей дистанции; t — время, оптимальное для выбранного участником варианта поиска; Sy — расстояние по прямой «старт — «лисы» — финиш» для выбранного участником варианта поиска; s — протяженность дистанции по прямой для оптимального варианта поиска.

Пользуясь этими показателями, можно составить следующие соотношения:

Коэффициенты Кв и Кт должны быть близки друг к другу, и по мере роста мастерства спортсмена приближаться к единице. При проведении «прикидок» на стадионе или кроссовой дистанции, показатели Кв и Vу будут определять только техническую сторону «лисолова» — владение им ближним поиском, умение оценивать расстояние до «лисы», выдерживать направление бега в лесу и так далее.

Аналогичным образом можно получить показатели и для более детального анализа, характеризующего поведение спортсмена на отдельных участках трассы.

Все описанные выше характеристики сводятся в таблицу, в которую заносятся результаты измерений пути, пройденного участником, время прохождения как всей трассы, так и отрезков ее — от одной «лисы» до другой, средняя скорость прохождения трассы (возможно и на отрезках) и краткое описание применявшихся вариантов поиска. Данные для анализа лучше подготавливать самому участнику, так как это помогает ему самостоятельно разобраться в своих ошибках.

Что же дает тренеру анализ с помощью приведенных коэффициентов? Допустим, у «охотника» оказался низким коэффициент тактики, а коэффициенты времени и скорости довольно хорошие. Очевидно, что такой спортсмен проходит значительно большие расстояния, чем это требуется при правильном ведении поиска. Следовательно ему необходимо работать над улучшением своей тактики.

Теперь предположим, что у «лисолова», имеющего вполне удовлетворительные коэффициенты тактики и скорости, коэффициент времени относительно мал. Анализ пути движения такого спортсмена показывает, что у него недостаточна техническая подготовка. Если же при движении спортсмена к «лисе» все обстоит благополучно, четко выдержано направление бега в лесу, правильно определено расстояние до «лисы», выбрана наилучшая позиция до ближайшей «лисы», а общее время от «лисы» до «лисы» оставляет желать лучшего, то причина кроется в неумении владеть ближним поиском.

Подводя итог сказанному, можно заключить, что пользуясь описанным методом оценки, тренеру легче следить за ростом спортивного мастерства своего воспитанника и вносить необходимые изменения в процесс тренировок. Кроме того, применение этого метода при отборе спортсменов в сборные команды, позволяет более объективно и всесторонне оценить их подготовленность и мастерство.

452 комментария

Arie Baisch

[…]although internet websites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we feel they’re truly really worth a go by means of, so possess a look[…]

Beverly Bultron

[…]Every as soon as inside a when we opt for blogs that we study. Listed beneath are the latest web pages that we opt for […]

Cory Chase MILF City

[…]Here is a good Weblog You might Come across Exciting that we Encourage You[…]

MILFCity

[…]The information and facts mentioned in the post are a few of the most effective out there […]

premium-domain-name

[…]Sites of interest we have a link to[…]

Essay writer

[…]just beneath, are many completely not associated web-sites to ours, however, they’re certainly really worth going over[…]

Assignment help

[…]please check out the web pages we adhere to, which includes this 1, because it represents our picks in the web[…]

Make my essay

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nonetheless actually worth taking a appear, whoa did one learn about Mid East has got a lot more problerms at the same time […]

scar serum

[…]that may be the end of this report. Here youll uncover some web sites that we feel you will enjoy, just click the hyperlinks over[…]

natural anti histamine

[…]just beneath, are many entirely not associated internet sites to ours, nonetheless, they’re surely really worth going over[…]

calming lotion for babies

[…]the time to read or go to the subject material or websites we’ve linked to beneath the[…]

Click Here

[…]the time to read or take a look at the content or internet sites we have linked to below the[…]

Click Here

[…]the time to study or check out the content or sites we’ve linked to beneath the[…]

Click Here

[…]usually posts some very intriguing stuff like this. If you are new to this site[…]

Click Here

[…]very handful of internet websites that occur to be detailed below, from our point of view are undoubtedly properly worth checking out[…]

Click Here

[…]we came across a cool internet site that you may well get pleasure from. Take a look should you want[…]

Click Here

[…]one of our visitors a short while ago advised the following website[…]

Click Here

[…]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nevertheless actually worth taking a search, whoa did 1 discover about Mid East has got much more problerms also […]

Click Here

[…]please take a look at the websites we adhere to, like this a single, because it represents our picks through the web[…]

Click Here

[…]that would be the finish of this post. Here youll uncover some internet sites that we consider you will value, just click the links over[…]

Click Here

[…]Every after inside a when we pick out blogs that we read. Listed below are the most current web sites that we opt for […]

Click Here

[…]the time to read or stop by the content or internet sites we’ve linked to below the[…]

Click Here

[…]that may be the finish of this post. Right here youll obtain some websites that we assume you will enjoy, just click the links over[…]

Click Here

[…]just beneath, are numerous entirely not associated sites to ours, however, they may be certainly really worth going over[…]

Click Here

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

Click Here

[…]we came across a cool web page that you simply may well get pleasure from. Take a look in case you want[…]

Click Here

[…]that could be the end of this report. Here you will find some web-sites that we consider you will enjoy, just click the links over[…]

Click Here

[…]Here is an excellent Weblog You might Come across Fascinating that we Encourage You[…]

Click Here

[…]just beneath, are a lot of completely not related sites to ours, nevertheless, they may be surely really worth going over[…]

Click Here

[…]below youll obtain the link to some web sites that we assume you ought to visit[…]

Click Here

[…]we like to honor lots of other world-wide-web web pages around the net, even if they arent linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

Click Here

[…]below you will obtain the link to some websites that we feel you ought to visit[…]

Click Here

[…]Every the moment in a whilst we select blogs that we study. Listed beneath are the latest internet sites that we pick […]

Click Here

[…]please take a look at the web sites we adhere to, like this one, as it represents our picks from the web[…]

Click Here

[…]just beneath, are many absolutely not associated websites to ours, however, they may be certainly worth going over[…]

Click Here

[…]check beneath, are some entirely unrelated sites to ours, even so, they may be most trustworthy sources that we use[…]

Click Here

[…]the time to read or visit the content or internet sites we have linked to below the[…]

Click Here

[…]very couple of web-sites that take place to become detailed below, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out[…]

Click Here

[…]the time to study or stop by the material or web-sites we have linked to below the[…]

Click Here

[…]very couple of sites that happen to become detailed below, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out[…]

robotics case study

[…]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nevertheless really worth taking a search, whoa did a single find out about Mid East has got a lot more problerms as well […]

Click Here

[…]although internet websites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they’re really really worth a go by means of, so have a look[…]

Click Here

[…]usually posts some really exciting stuff like this. If youre new to this site[…]

Reputation Defenders

[…]that would be the end of this write-up. Here youll come across some web pages that we believe youll value, just click the hyperlinks over[…]

Reputation Defenders

[…]please pay a visit to the web-sites we adhere to, like this 1, because it represents our picks through the web[…]

Reputation Defenders

[…]we prefer to honor numerous other online web-sites on the web, even if they arent linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

Reputation Defenders

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

Click Here

[…]below youll uncover the link to some web sites that we believe you should visit[…]

Click Here

[…]Sites of interest we have a link to[…]

Reputation Defenders

[…]one of our visitors lately encouraged the following website[…]

Reputation Defenders

[…]always a major fan of linking to bloggers that I adore but do not get quite a bit of link appreciate from[…]

Click Here

[…]usually posts some quite exciting stuff like this. If you are new to this site[…]

Click Here

[…]please stop by the sites we comply with, like this one, as it represents our picks in the web[…]

Click Here

[…]please go to the web sites we adhere to, like this one, as it represents our picks in the web[…]

Click Here

[…]we came across a cool web site which you may possibly appreciate. Take a search for those who want[…]

Click Here

[…]here are some links to web sites that we link to for the reason that we consider they are really worth visiting[…]

Click Here

[…]that may be the finish of this write-up. Here you will locate some web sites that we assume you will appreciate, just click the hyperlinks over[…]

Click Here

[…]Here is an excellent Weblog You might Locate Exciting that we Encourage You[…]

Click Here

[…]check below, are some absolutely unrelated internet sites to ours, on the other hand, they are most trustworthy sources that we use[…]

Click Here

[…]below you will come across the link to some sites that we consider you’ll want to visit[…]

geschenke für männer zum 50 geburtstag

[…]we came across a cool web page that you might take pleasure in. Take a appear in the event you want[…]

Click Here

[…]Here is an excellent Blog You might Uncover Fascinating that we Encourage You[…]

Click Here

[…]Here is a superb Weblog You may Come across Fascinating that we Encourage You[…]

https://gquery.org/

[…]check below, are some absolutely unrelated internet websites to ours, however, they’re most trustworthy sources that we use[…]

Click Here

[…]check beneath, are some completely unrelated internet websites to ours, on the other hand, they are most trustworthy sources that we use[…]

Click Here

[…]usually posts some extremely fascinating stuff like this. If you are new to this site[…]

Click Here

[…]below you will come across the link to some internet sites that we assume you need to visit[…]

Click Here

[…]one of our guests recently proposed the following website[…]

Click Here

[…]just beneath, are a lot of completely not associated web-sites to ours, nonetheless, they are certainly worth going over[…]

Click Here

[…]one of our guests just lately proposed the following website[…]

Click Here

[…]although web-sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we really feel they are actually worth a go by, so possess a look[…]

Click Here

[…]below youll find the link to some web sites that we believe it is best to visit[…]

Click Here

[…]the time to read or go to the content or web sites we’ve linked to beneath the[…]

Click Here

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nonetheless definitely worth taking a search, whoa did 1 understand about Mid East has got much more problerms at the same time […]

Click Here

[…]Here is a superb Weblog You may Obtain Exciting that we Encourage You[…]

Click Here

[…]The data talked about in the article are a few of the most effective readily available […]

Click Here

[…]although internet sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we really feel they are actually really worth a go by way of, so possess a look[…]

Click Here

[…]one of our visitors lately proposed the following website[…]

Click Here

[…]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated information, nonetheless genuinely really worth taking a search, whoa did one particular master about Mid East has got far more problerms too […]

Click Here

[…]usually posts some incredibly interesting stuff like this. If you are new to this site[…]

Click Here

[…]just beneath, are several entirely not related websites to ours, even so, they’re surely worth going over[…]

Click Here

[…]below you will locate the link to some internet sites that we assume you must visit[…]

Click Here

[…]we like to honor many other online web sites around the net, even when they arent linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages really worth checking out[…]

Click Here

[…]we came across a cool web site that you just may possibly appreciate. Take a appear if you want[…]

Click Here

[…]The details mentioned within the post are a number of the best offered […]

Click Here

[…]the time to study or go to the content or internet sites we have linked to below the[…]

Click Here

[…]Here are a few of the web sites we recommend for our visitors[…]

Click Here

[…]Here is an excellent Weblog You may Uncover Fascinating that we Encourage You[…]

Click Here

[…]always a significant fan of linking to bloggers that I really like but really don’t get lots of link appreciate from[…]

Click Here

[…]very handful of web-sites that occur to be in depth below, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[…]

Click Here

[…]the time to study or visit the material or web-sites we have linked to below the[…]

Click Here

[…]although web-sites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they are essentially worth a go by means of, so possess a look[…]

Click Here

[…]usually posts some very exciting stuff like this. If youre new to this site[…]

최고의 온라인 카지노

[…]here are some hyperlinks to web-sites that we link to for the reason that we believe they’re really worth visiting[…]

카지노 게임 온라인

[…]just beneath, are many entirely not related web pages to ours, on the other hand, they’re surely really worth going over[…]

domain

[…]Every the moment in a although we decide on blogs that we read. Listed below are the most recent sites that we opt for […]

domain-name

[…]although web-sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they may be truly really worth a go as a result of, so possess a look[…]

pop art leggings

[…]although websites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they are essentially really worth a go by way of, so have a look[…]

the company formation

[…]just beneath, are various totally not connected websites to ours, nonetheless, they may be surely really worth going over[…]

Google reviews

[…]check beneath, are some entirely unrelated web sites to ours, having said that, they’re most trustworthy sources that we use[…]

Aussie porn

[…]the time to read or visit the content or web sites we have linked to beneath the[…]

reputation defenders

[…]here are some hyperlinks to web pages that we link to for the reason that we consider they may be worth visiting[…]

fundos imobiliários para iniciante

[…]Here are several of the web pages we advocate for our visitors[…]

2023 Books

[…]just beneath, are various absolutely not related web-sites to ours, nonetheless, they may be surely really worth going over[…]

cemetery location

[…]Find a Grave and milion of death and cemetery records […]

obituary

[…]Search for cemetery records […]

IRA Empire

[…]Here are several of the web-sites we suggest for our visitors[…]

football betting tips for today

[…]very couple of sites that occur to be detailed beneath, from our point of view are undoubtedly properly worth checking out[…]

Chirurgiens esthétique Tunisie

[…]check beneath, are some totally unrelated web-sites to ours, nevertheless, they may be most trustworthy sources that we use[…]

Chirurgie Tunisie

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

National Chi Nan University

[…]although sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they are essentially really worth a go by way of, so possess a look[…]

رسوم جامعة المستقبل

[…]very few web sites that transpire to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly nicely worth checking out[…]

Therapeutic convoys

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated data, nevertheless truly worth taking a appear, whoa did one particular find out about Mid East has got far more problerms too […]

Inspiring academic environment

[…]here are some hyperlinks to web pages that we link to due to the fact we consider they may be really worth visiting[…]

البحث العلمي والنشر

[…]please stop by the websites we follow, like this a single, because it represents our picks through the web[…]

دورات الشؤون المالية

[…]please go to the internet sites we stick to, which includes this 1, as it represents our picks from the web[…]

افضل جامعة لدراسة ادارة الاعمال

[…]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nevertheless definitely worth taking a look, whoa did one particular master about Mid East has got additional problerms also […]

الإرشاد الاكاديمي

[…]the time to read or check out the subject material or web sites we’ve linked to beneath the[…]

Commitment

[…]The details talked about in the write-up are several of the ideal available […]

ما هي أهمية العلوم السياسية في الاقتصاد

[…]we came across a cool web page that you may possibly get pleasure from. Take a search in the event you want[…]

Higher education in political mass media

[…]please take a look at the internet sites we follow, such as this 1, as it represents our picks from the web[…]

مقالات محكمة

[…]very couple of websites that transpire to be comprehensive below, from our point of view are undoubtedly well worth checking out[…]

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

[…]Here are a number of the web-sites we advocate for our visitors[…]

الإرشاد الاكاديمي

[…]The information mentioned in the article are a few of the most effective readily available […]

Development Studies

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated information, nonetheless truly worth taking a look, whoa did a single master about Mid East has got far more problerms also […]

ملاحظة ترحيب لكلية الصيدلة

[…]Every as soon as inside a while we choose blogs that we study. Listed beneath are the most recent web-sites that we pick out […]

عيوب كلية الصيدلة

[…]The details talked about in the write-up are a few of the ideal offered […]

Department of Pharmacognosy and Medicinal Plants

[…]just beneath, are a lot of entirely not related web pages to ours, having said that, they’re certainly really worth going over[…]

Diagnostic and Treatment skills

[…]please visit the internet sites we comply with, including this one particular, because it represents our picks in the web[…]

قسم تقويم الأسنان وطب الاسنان

[…]the time to study or stop by the subject material or internet sites we’ve linked to below the[…]

تخصصات طب الأسنان بعد البكالوريوس

[…]the time to read or pay a visit to the material or web pages we have linked to below the[…]

Credit Hour System

[…]just beneath, are several completely not connected web pages to ours, nonetheless, they may be surely worth going over[…]

Oral and Dental Medicine programs

[…]Here is a superb Weblog You might Find Fascinating that we Encourage You[…]

withdrawal from the semester

[…]check below, are some totally unrelated sites to ours, however, they may be most trustworthy sources that we use[…]

engineering education

[…]Sites of interest we have a link to[…]

برامج كلية الهندية بجامعة المستقبل

[…]below youll uncover the link to some web pages that we assume you should visit[…]

FUE

[…]Here is a superb Weblog You might Obtain Fascinating that we Encourage You[…]

برامج علوم الحاسب

[…]Sites of interest we have a link to[…]

Internet of Things (IoT)

[…]here are some links to internet sites that we link to because we believe they’re worth visiting[…]

smart learning

[…]we prefer to honor a lot of other internet internet sites on the web, even when they arent linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages really worth checking out[…]

fue

[…]below you will locate the link to some internet sites that we assume you need to visit[…]

best university in egypt

[…]usually posts some pretty fascinating stuff like this. If you are new to this site[…]

fue location

[…]we like to honor many other web web sites around the internet, even if they arent linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

العقاقير

[…]we prefer to honor a lot of other net web pages around the web, even if they arent linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

علم العقاقير والسموم

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nevertheless truly worth taking a search, whoa did one learn about Mid East has got a lot more problerms also […]

الممارسة الصيدلانية والصيدلة السريرية

[…]check below, are some totally unrelated sites to ours, however, they’re most trustworthy sources that we use[…]

الكيمياء الحيوية

[…]very handful of internet sites that take place to be comprehensive below, from our point of view are undoubtedly properly worth checking out[…]

كلية إدارة الأعمال في مصر

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

متطلبات كشف الدرجات لجامعة المستقبل

[…]we like to honor lots of other net web-sites around the internet, even if they arent linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[…]

Admission requirements for future university

[…]Here are several of the internet sites we suggest for our visitors[…]

ما هي الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

[…]Here are several of the websites we suggest for our visitors[…]

MBA in Future university in egypt

[…]check beneath, are some absolutely unrelated websites to ours, even so, they may be most trustworthy sources that we use[…]

وسائل الإعلام السياسية

[…]although web sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they are actually worth a go by means of, so have a look[…]

Contact Information Faculty of political science

[…]Here is an excellent Blog You might Uncover Interesting that we Encourage You[…]

COVID-Crisis Management

[…]the time to read or visit the content or sites we have linked to beneath the[…]

MBA

[…]please go to the web-sites we follow, which includes this one particular, because it represents our picks in the web[…]

https://www.kooky.domains/post/introduction-to-blockchain-technology

[…]here are some links to sites that we link to simply because we think they may be really worth visiting[…]

https://www.kooky.domains/post/the-evolution-of-domains-from-traditional-to-web3

[…]always a major fan of linking to bloggers that I love but dont get a good deal of link like from[…]

https://www.kooky.domains/post/the-basics-of-web3-domains-for-business-use

[…]here are some hyperlinks to web pages that we link to simply because we assume they’re worth visiting[…]

Contact Information Faculty of commerce & business administration

[…]Sites of interest we have a link to[…]

Top business degrees in Egypt

[…]Here are a few of the websites we advocate for our visitors[…]

Future University Egypt business programs

[…]please take a look at the web sites we follow, like this a single, because it represents our picks from the web[…]

Soliya Connect Program

[…]Here is a great Blog You might Obtain Interesting that we Encourage You[…]

Educational Activities for pharmacy students at future university

[…]the time to read or pay a visit to the material or websites we have linked to below the[…]

العقاقير

[…]very handful of websites that take place to become in depth beneath, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out[…]

قسم طب الأسنان التحفظي

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated information, nonetheless actually really worth taking a appear, whoa did one particular find out about Mid East has got more problerms at the same time […]

Sedation Dentistry

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nevertheless seriously really worth taking a search, whoa did 1 find out about Mid East has got more problerms at the same time […]

شروط القبول بكلية الهندسة جامعة المستقبل

[…]below you will uncover the link to some web sites that we feel you’ll want to visit[…]

preparing young engineers qualified to work

[…]one of our visitors just lately proposed the following website[…]

Career Paths in Computer Science

[…]here are some hyperlinks to web-sites that we link to for the reason that we feel they’re worth visiting[…]

Location Faculty of Computers and Information Technology

[…]check below, are some completely unrelated web-sites to ours, nonetheless, they are most trustworthy sources that we use[…]

Promoting Innovation and Creativity

[…]usually posts some pretty fascinating stuff like this. If you are new to this site[…]

Deputy Chairman of the Board of Trustees

[…]Here are several of the web sites we recommend for our visitors[…]

Schlumberger Egypt

[…]one of our visitors recently proposed the following website[…]

Faculty of dentistry

[…]we came across a cool web site which you could possibly enjoy. Take a appear in the event you want[…]

رسوم التقديم لجامعة المستقبل

[…]Here is a good Blog You might Find Interesting that we Encourage You[…]

Maillot de football

[…]although websites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they’re basically really worth a go via, so have a look[…]

Maillot de football

[…]here are some hyperlinks to websites that we link to because we believe they are really worth visiting[…]

Maillot de football

[…]The data talked about inside the post are a few of the best obtainable […]

Maillot de football

[…]below you will find the link to some internet sites that we believe you ought to visit[…]

Maillot de football

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

Maillot de football

[…]that could be the end of this report. Here youll find some web-sites that we believe you will value, just click the links over[…]

Maillot de football

[…]Here is a superb Weblog You may Find Fascinating that we Encourage You[…]

Maillot de football

[…]The information and facts mentioned in the article are a number of the top offered […]

Maillot de football

[…]The info mentioned inside the write-up are a number of the most beneficial available […]

Maillot de football

[…]Every as soon as inside a while we choose blogs that we study. Listed beneath are the newest websites that we decide on […]

Maillot de football

[…]usually posts some extremely fascinating stuff like this. If youre new to this site[…]

Maillot de football

[…]very few internet sites that take place to be comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out[…]

SEOSolutionVIP Fiverr

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

pannelli luci led

[…]usually posts some quite fascinating stuff like this. If you are new to this site[…]

tomate musculation

[…]check below, are some absolutely unrelated sites to ours, however, they’re most trustworthy sources that we use[…]

parcours d obstacle

[…]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nevertheless really really worth taking a look, whoa did a single understand about Mid East has got extra problerms as well […]

machine ischio

[…]Here are several of the web sites we suggest for our visitors[…]

cage musculation

[…]just beneath, are quite a few completely not related web-sites to ours, having said that, they’re surely really worth going over[…]

Fiverr Earn

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

Fiverr Earn

[…]just beneath, are various entirely not related web sites to ours, having said that, they’re surely worth going over[…]

Fiverr Earn

[…]Here is a good Weblog You may Locate Interesting that we Encourage You[…]

Fiverr Earn

[…]Here are a number of the web pages we advise for our visitors[…]

Fiverr Earn

[…]The information mentioned in the report are a few of the most beneficial available […]

Illuminazione interni catalogo online

[…]please pay a visit to the web sites we comply with, including this one, because it represents our picks through the web[…]

fiverrearn.com

[…]Sites of interest we have a link to[…]

fiverrearn.com

[…]Here is a great Blog You might Uncover Interesting that we Encourage You[…]

fiverrearn.com

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated data, nonetheless definitely worth taking a search, whoa did 1 master about Mid East has got more problerms at the same time […]

fiverrearn.com

[…]that is the finish of this write-up. Here you will come across some web sites that we think you will appreciate, just click the links over[…]

fiverrearn.com

[…]we came across a cool web site which you may possibly appreciate. Take a look for those who want[…]

fiverrearn.com

[…]Here is a good Weblog You may Find Exciting that we Encourage You[…]

Advance-Esthetic LLC

[…]always a significant fan of linking to bloggers that I like but dont get a lot of link like from[…]

Advance-Esthetic LLC

[…]that is the end of this write-up. Right here you will find some web sites that we consider youll enjoy, just click the links over[…]

Advance-Esthetic LLC

[…]although web-sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they are really worth a go as a result of, so have a look[…]

fiverrearn.com

[…]that is the end of this post. Here youll locate some web pages that we assume youll value, just click the links over[…]

fiverrearn.com

[…]please stop by the internet sites we adhere to, including this 1, because it represents our picks in the web[…]

transportation management system

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

quietum plus mediprime

[…]below youll uncover the link to some internet sites that we feel it is best to visit[…]

TMS System

[…]Here is a great Blog You might Discover Fascinating that we Encourage You[…]

fabricante de ropa

[…]one of our guests lately encouraged the following website[…]

clima para mañana

[…]below youll obtain the link to some web-sites that we assume you’ll want to visit[…]

clima para hoy

[…]very couple of web-sites that occur to be comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out[…]

fiverrearn.com

[…]Every as soon as in a whilst we choose blogs that we read. Listed beneath would be the latest web sites that we opt for […]

french bulldog puppies

[…]although web sites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they may be essentially worth a go by, so have a look[…]

fiverrearn.com

[…]Here are some of the websites we advise for our visitors[…]

fiverrearn.com

[…]here are some hyperlinks to internet sites that we link to for the reason that we think they’re really worth visiting[…]

coconut oil for french bulldog

[…]below youll discover the link to some sites that we believe you’ll want to visit[…]

texas heeler vs blue heeler

[…]Here are several of the web sites we advise for our visitors[…]

exotic bully

[…]below youll locate the link to some internet sites that we think you need to visit[…]

miniature bulldog

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

fluffy frenchie

[…]although websites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they’re basically really worth a go by means of, so have a look[…]

jute vs sisal rug

[…]always a large fan of linking to bloggers that I enjoy but do not get a great deal of link really like from[…]

SEO in Kuwait

[…]always a massive fan of linking to bloggers that I like but really don’t get lots of link adore from[…]

SMM

[…]although internet sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we feel they may be essentially really worth a go by, so possess a look[…]

Piano Storage Units

[…]Here are several of the websites we advise for our visitors[…]

Piano Packaging Services

[…]although websites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they’re in fact really worth a go as a result of, so have a look[…]

Best university in Egypt

[…]one of our visitors recently suggested the following website[…]

Best university in Egypt

[…]always a massive fan of linking to bloggers that I appreciate but do not get a good deal of link love from[…]

Best university in Egypt

[…]below you will uncover the link to some websites that we think you need to visit[…]

Best university in Egypt

[…]usually posts some incredibly interesting stuff like this. If youre new to this site[…]

Top university in Egypt

[…]very couple of internet websites that take place to be in depth beneath, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[…]

Best university in Egypt

[…]usually posts some incredibly intriguing stuff like this. If youre new to this site[…]

Private universities in Egypt

[…]although internet websites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they may be really worth a go by means of, so have a look[…]

Top university in Egypt

[…]always a major fan of linking to bloggers that I like but really don’t get lots of link enjoy from[…]

Top university in Egypt

[…]very few web sites that happen to become comprehensive below, from our point of view are undoubtedly well worth checking out[…]

golf cart isla mujeres

[…]Here are several of the web-sites we advise for our visitors[…]

french bulldog

[…]we came across a cool web site that you simply may possibly love. Take a search when you want[…]

merle french bulldog

[…]below youll uncover the link to some sites that we think you need to visit[…]

teacup french bulldog for sale

[…]although web-sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we really feel they may be really really worth a go through, so have a look[…]

french bulldog adoption

[…]one of our guests recently recommended the following website[…]

rescue french bulldog

[…]check beneath, are some completely unrelated websites to ours, having said that, they are most trustworthy sources that we use[…]

french bulldog breeder

[…]below youll uncover the link to some web sites that we feel you need to visit[…]

fluffy french bulldog

[…]very few websites that take place to be detailed beneath, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[…]

cream french bulldog

[…]check below, are some absolutely unrelated web sites to ours, on the other hand, they are most trustworthy sources that we use[…]

pitbull mix french bulldog

[…]here are some links to web pages that we link to due to the fact we consider they are worth visiting[…]

crypto news

[…]always a big fan of linking to bloggers that I love but do not get a great deal of link adore from[…]

vietnamese restaurants

[…]check below, are some absolutely unrelated web sites to ours, even so, they may be most trustworthy sources that we use[…]

vietnam visa for us citizens

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

teacup frenchies for sale

[…]just beneath, are a lot of totally not associated sites to ours, nevertheless, they’re certainly really worth going over[…]

clima en los angeles california

[…]Every when in a even though we pick blogs that we study. Listed below are the most up-to-date websites that we opt for […]

clima sarasota

[…]here are some hyperlinks to internet sites that we link to mainly because we think they’re worth visiting[…]

we buy broken phones

[…]one of our visitors lately recommended the following website[…]

mail in cell phone repair

[…]we like to honor many other net internet sites on the net, even when they arent linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]

french bulldog puppies for sale tx

[…]Here is a good Weblog You might Discover Intriguing that we Encourage You[…]

Personalised friendship bracelets

[…]check beneath, are some entirely unrelated websites to ours, on the other hand, they may be most trustworthy sources that we use[…]

smartphones

[…]very couple of internet sites that transpire to become in depth beneath, from our point of view are undoubtedly very well worth checking out[…]

best Samsung

[…]check below, are some entirely unrelated internet sites to ours, however, they’re most trustworthy sources that we use[…]

future university

[…]very handful of web-sites that come about to become in depth below, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[…]

future university

[…]we like to honor lots of other internet web sites around the web, even when they arent linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

future university

[…]check beneath, are some absolutely unrelated internet websites to ours, on the other hand, they are most trustworthy sources that we use[…]

future university

[…]we came across a cool web site that you could delight in. Take a look in case you want[…]

frenchies for sale houston

[…]Here are a few of the web pages we advocate for our visitors[…]

tridelta necklace

[…]that may be the finish of this article. Here you will discover some web-sites that we believe youll enjoy, just click the hyperlinks over[…]

golf cart rentals isla mujeres

[…]Every when in a whilst we opt for blogs that we read. Listed beneath would be the most current internet sites that we pick out […]

frenchie puppies

[…]we came across a cool web site that you may possibly appreciate. Take a look for those who want[…]

Fiverr

[…]here are some links to web pages that we link to mainly because we think they’re really worth visiting[…]

french bulldog color

[…]one of our guests just lately advised the following website[…]

top university Egypt

[…]Here is an excellent Blog You may Find Exciting that we Encourage You[…]

french bulldog

[…]please visit the internet sites we stick to, like this one particular, because it represents our picks in the web[…]

french bulldog puppies

[…]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nevertheless definitely worth taking a appear, whoa did a single understand about Mid East has got more problerms at the same time […]

french bulldog puppies

[…]although sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we feel they’re truly worth a go by means of, so have a look[…]

six sigma

[…]Every as soon as inside a although we select blogs that we study. Listed below are the most current internet sites that we select […]

french bulldog puppies houston

[…]below you will discover the link to some web pages that we believe it is best to visit[…]

austin french bulldogs

[…]the time to study or pay a visit to the content or sites we’ve linked to below the[…]

Warranty

[…]Here is a great Weblog You might Find Interesting that we Encourage You[…]

Piano storage solutions

[…]below you will come across the link to some websites that we think you need to visit[…]

Piano trade-in

[…]here are some links to internet sites that we link to due to the fact we believe they may be really worth visiting[…]

FUE

[…]although websites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we feel they are essentially really worth a go as a result of, so have a look[…]

FUE

[…]The information and facts mentioned within the write-up are a number of the top accessible […]

FUE

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

Commercial moving

[…]Sites of interest we have a link to[…]

Competitive moving rates

[…]check beneath, are some totally unrelated internet sites to ours, on the other hand, they are most trustworthy sources that we use[…]

Residential moving

[…]just beneath, are numerous completely not related websites to ours, on the other hand, they may be certainly really worth going over[…]

yourrewardcard.com activate

[…]the time to read or check out the material or web sites we have linked to beneath the[…]

FiverrEarn

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated data, nevertheless really worth taking a look, whoa did one particular discover about Mid East has got additional problerms too […]

FiverrEarn

[…]one of our visitors recently recommended the following website[…]

FiverrEarn

[…]Every when in a when we select blogs that we read. Listed below would be the newest sites that we select […]

FiverrEarn

[…]usually posts some incredibly interesting stuff like this. If you are new to this site[…]

Fiverr.Com

[…]very handful of websites that take place to be comprehensive below, from our point of view are undoubtedly well worth checking out[…]

Sell Unwanted items online

[…]always a major fan of linking to bloggers that I appreciate but do not get quite a bit of link really like from[…]

FiverrEarn

[…]The details talked about within the write-up are several of the most effective offered […]

FiverrEarn

[…]Here is an excellent Blog You might Discover Intriguing that we Encourage You[…]

FiverrEarn

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated data, nevertheless genuinely worth taking a look, whoa did one find out about Mid East has got much more problerms also […]

Media

[…]one of our guests recently suggested the following website[…]

Streamer

[…]the time to study or take a look at the subject material or web sites we’ve linked to beneath the[…]

FiverrEarn

[…]check below, are some absolutely unrelated internet websites to ours, on the other hand, they are most trustworthy sources that we use[…]

FiverrEarn

[…]that would be the end of this write-up. Here you will uncover some websites that we think you will value, just click the hyperlinks over[…]

FiverrEarn

[…]here are some links to sites that we link to for the reason that we consider they are worth visiting[…]

pupuk cair terbaik adalah di pupukanorganik.com

[…]Sites of interest we have a link to[…]

pupuk cair

[…]always a major fan of linking to bloggers that I adore but do not get a great deal of link appreciate from[…]

pupuk anorganik cair

[…]always a huge fan of linking to bloggers that I like but do not get a good deal of link really like from[…]

Unique Design Apparel/Clothing

[…]very few web-sites that occur to become in depth beneath, from our point of view are undoubtedly very well worth checking out[…]

partners

[…]Every once in a though we opt for blogs that we study. Listed beneath would be the newest websites that we pick out […]

teeth supplements

[…]Here is a superb Blog You may Locate Intriguing that we Encourage You[…]

alpilean supplement

[…]please go to the sites we follow, including this a single, because it represents our picks from the web[…]

xitox official website

[…]The details mentioned inside the post are a few of the very best offered […]

actiflow official website

[…]please pay a visit to the websites we adhere to, which includes this a single, because it represents our picks in the web[…]

STUDY ABROAD AGENCY CALICUT

[…]very few internet websites that come about to become detailed below, from our point of view are undoubtedly very well worth checking out[…]

gluco trust

[…]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nevertheless seriously really worth taking a search, whoa did one study about Mid East has got a lot more problerms also […]

ikaria lean belly juice

[…]although sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we really feel they may be essentially really worth a go as a result of, so possess a look[…]

Tips

[…]we came across a cool web-site that you simply might love. Take a search in the event you want[…]

FiverrEarn

[…]the time to study or check out the subject material or websites we’ve linked to below the[…]

FiverrEarn

[…]please stop by the internet sites we adhere to, including this 1, because it represents our picks from the web[…]

FiverrEarn

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nevertheless seriously really worth taking a look, whoa did one study about Mid East has got more problerms at the same time […]

FiverrEarn

[…]Here is a superb Blog You might Locate Intriguing that we Encourage You[…]

FiverrEarn

[…]we like to honor a lot of other net web-sites around the internet, even if they arent linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

FiverrEarn

[…]just beneath, are several completely not related web pages to ours, nonetheless, they may be certainly really worth going over[…]

live sex cams

[…]below youll come across the link to some web sites that we think you ought to visit[…]

live sex cams

[…]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nevertheless actually really worth taking a search, whoa did one particular discover about Mid East has got far more problerms also […]

FiverrEarn

[…]Here are a few of the internet sites we advise for our visitors[…]

FiverrEarn

[…]Every after inside a even though we choose blogs that we study. Listed beneath are the most up-to-date web sites that we pick […]

FiverrEarn

[…]check beneath, are some totally unrelated internet websites to ours, even so, they may be most trustworthy sources that we use[…]

FiverrEarn

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated information, nonetheless truly really worth taking a appear, whoa did one find out about Mid East has got far more problerms at the same time […]

FiverrEarn

[…]that will be the end of this report. Here youll come across some web-sites that we think youll appreciate, just click the links over[…]

FiverrEarn

[…]here are some links to web sites that we link to for the reason that we assume they’re really worth visiting[…]

FiverrEarn

[…]usually posts some pretty fascinating stuff like this. If you are new to this site[…]

FiverrEarn

[…]very handful of internet websites that come about to be detailed below, from our point of view are undoubtedly properly worth checking out[…]

french bulldog

[…]check beneath, are some totally unrelated sites to ours, even so, they are most trustworthy sources that we use[…]

FiverrEarn

[…]below you will locate the link to some internet sites that we consider you should visit[…]

FiverrEarn

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated data, nevertheless actually really worth taking a search, whoa did a single find out about Mid East has got extra problerms too […]

FiverrEarn

[…]just beneath, are quite a few entirely not related sites to ours, nonetheless, they may be certainly worth going over[…]

FiverrEarn

[…]Here are a few of the web-sites we recommend for our visitors[…]

FiverrEarn

[…]always a large fan of linking to bloggers that I like but really don’t get a lot of link adore from[…]

FiverrEarn

[…]check below, are some absolutely unrelated internet sites to ours, even so, they’re most trustworthy sources that we use[…]

FiverrEarn

[…]although websites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they’re basically really worth a go by way of, so possess a look[…]

FiverrEarn

[…]below youll uncover the link to some web pages that we believe you ought to visit[…]

FiverrEarn

[…]The facts mentioned within the write-up are some of the very best offered […]

FiverrEarn

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

FiverrEarn

[…]Every as soon as in a even though we pick out blogs that we read. Listed beneath are the newest internet sites that we opt for […]

FiverrEarn

[…]please check out the sites we stick to, such as this a single, because it represents our picks through the web[…]

FiverrEarn

[…]very couple of websites that transpire to become detailed beneath, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[…]

Best University in Yemen

[…]just beneath, are numerous absolutely not associated sites to ours, nevertheless, they are certainly really worth going over[…]

FiverrEarn

[…]usually posts some extremely intriguing stuff like this. If you are new to this site[…]

FiverrEarn

[…]we like to honor lots of other internet websites around the internet, even though they arent linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

FiverrEarn

[…]The information talked about within the report are a few of the best obtainable […]

სერიალები ქართულად

[…]here are some hyperlinks to web sites that we link to simply because we assume they may be really worth visiting[…]

A2 Milk

[…]we prefer to honor many other world-wide-web web-sites on the internet, even when they arent linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[…]

Best Lightroom Presets

[…]Every when in a even though we pick out blogs that we study. Listed below are the latest web-sites that we decide on […]

cinematic street lightroom presets

[…]although sites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they are really really worth a go by means of, so possess a look[…]

seo company california

[…]that would be the end of this article. Here you will find some sites that we feel youll enjoy, just click the hyperlinks over[…]

pharmacy

[…]Here are some of the web-sites we suggest for our visitors[…]

Situs Slot Online

[…]below youll come across the link to some web-sites that we feel you’ll want to visit[…]

Scientific Research

[…]The information mentioned within the report are some of the best offered […]

Kampus Islam Terbaik

[…]just beneath, are quite a few entirely not associated internet sites to ours, even so, they may be certainly worth going over[…]

FiverrEarn

[…]we came across a cool web-site which you could get pleasure from. Take a search for those who want[…]

FiverrEarn

[…]below you will discover the link to some internet sites that we believe you must visit[…]

FiverrEarn

[…]one of our guests not too long ago proposed the following website[…]

FiverrEarn

[…]the time to read or visit the subject material or web sites we’ve linked to beneath the[…]

FiverrEarn

[…]although internet sites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they are in fact worth a go via, so have a look[…]

Generator Service Yorkshire

[…]usually posts some extremely fascinating stuff like this. If youre new to this site[…]

cheap sex cams

[…]that could be the finish of this post. Here youll locate some web sites that we think you will value, just click the links over[…]

fullersears.com

[…]the time to read or go to the material or web sites we’ve linked to below the[…]

dog probiotics

[…]we came across a cool web site that you simply might enjoy. Take a appear should you want[…]

french bulldog puppies

[…]here are some hyperlinks to web pages that we link to since we believe they may be worth visiting[…]

live sex cams

[…]we like to honor several other world-wide-web web sites on the web, even though they arent linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[…]

live sex cams

[…]Here is a good Weblog You might Find Exciting that we Encourage You[…]

live sex cams

[…]usually posts some pretty intriguing stuff like this. If youre new to this site[…]

Freeze dried water

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated information, nonetheless really worth taking a look, whoa did one understand about Mid East has got much more problerms as well […]

rare breed-trigger

[…]Every after inside a while we pick out blogs that we study. Listed beneath are the most up-to-date sites that we pick […]

que es el litigio fiscal

[…]we came across a cool site that you simply might get pleasure from. Take a search for those who want[…]

efos y edos

[…]we prefer to honor a lot of other world wide web websites on the web, even when they arent linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

Hosting

[…]Here is a good Blog You might Come across Intriguing that we Encourage You[…]

cannabis Ice Kream

[…]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nonetheless actually worth taking a search, whoa did one particular study about Mid East has got more problerms as well […]

늑대닷컴

[…]we came across a cool web site that you simply might appreciate. Take a search for those who want[…]

Taruhan online

[…]very couple of web-sites that take place to become in depth below, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out[…]

OnePeace Live Action AMV

[…]please stop by the websites we stick to, like this one particular, because it represents our picks in the web[…]

One Peace AMV

[…]Here is a good Blog You might Locate Fascinating that we Encourage You[…]

One Peace AMV

[…]one of our guests not long ago recommended the following website[…]

One Peace AMV

[…]just beneath, are several absolutely not associated web pages to ours, however, they may be certainly worth going over[…]

nang sydney

[…]the time to read or take a look at the content or web pages we’ve linked to below the[…]

mobile app development Singapore

[…]we came across a cool internet site that you might get pleasure from. Take a search if you want[…]

allgame

[…]Sites of interest we have a link to[…]

918kiss

[…]Every once inside a although we pick blogs that we read. Listed beneath are the most current websites that we pick out […]

หวย24

[…]that will be the end of this report. Here you will find some internet sites that we feel youll value, just click the links over[…]

Skincare for blemishes

[…]below you will find the link to some web sites that we consider you must visit[…]

pg slot

[…]Here is a great Blog You might Uncover Intriguing that we Encourage You[…]

la bonne paye règle

[…]that will be the end of this write-up. Right here youll come across some internet sites that we believe you will value, just click the hyperlinks over[…]

cybersécurité

[…]The information and facts mentioned inside the write-up are a number of the very best accessible […]

Raahe Guide

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

apk slot tanpa deposit

[…]please visit the web-sites we stick to, such as this one, as it represents our picks through the web[…]

Dating Classes

[…]here are some links to internet sites that we link to due to the fact we assume they may be worth visiting[…]

Life Coach Chelsea

[…]very couple of web sites that transpire to be comprehensive below, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out[…]

Book a relationship counsellor

[…]The facts mentioned in the post are some of the very best available […]

resorts in the catskills new york

[…]the time to read or check out the content or web sites we’ve linked to beneath the[…]

hotel in lake placid

[…]The details mentioned within the post are a few of the very best readily available […]

nutritional supplements

[…]here are some hyperlinks to web-sites that we link to due to the fact we believe they may be worth visiting[…]

megagame

[…]check below, are some completely unrelated web-sites to ours, even so, they’re most trustworthy sources that we use[…]

electronic visa

[…]check beneath, are some entirely unrelated websites to ours, however, they may be most trustworthy sources that we use[…]

35 whelen ammo

[…]the time to read or visit the content material or internet sites we have linked to below the[…]

17 wsm

[…]always a major fan of linking to bloggers that I appreciate but really don’t get quite a bit of link really like from[…]

6mm arc ammo

[…]although web sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we feel they’re essentially worth a go by way of, so have a look[…]

44-40 ammo

[…]Here are a number of the internet sites we advocate for our visitors[…]

38/40 ammo

[…]that is the finish of this write-up. Right here you will obtain some sites that we believe youll value, just click the hyperlinks over[…]

sicarios baratos precio

[…]the time to read or stop by the subject material or web sites we have linked to beneath the[…]

SaaS Agreement Lawyer

[…]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nonetheless really worth taking a appear, whoa did a single understand about Mid East has got far more problerms also […]

itsMasum.Com

[…]The information and facts mentioned in the report are a few of the best obtainable […]

itsMasum.Com

[…]Here are several of the sites we recommend for our visitors[…]

systeme d exploitation

[…]below you will uncover the link to some websites that we believe you need to visit[…]

cybersécurité sfr

[…]check beneath, are some absolutely unrelated websites to ours, however, they’re most trustworthy sources that we use[…]

catégorie de logiciels malveillants

[…]check below, are some totally unrelated sites to ours, even so, they may be most trustworthy sources that we use[…]

FÜHRERSCHEIN SCHWEIZ (CH)

[…]check beneath, are some completely unrelated web sites to ours, having said that, they may be most trustworthy sources that we use[…]

nangs sydney

[…]please check out the web sites we adhere to, including this one particular, because it represents our picks from the web[…]

changement chauffe eau Tours

[…]we like to honor several other web websites around the internet, even though they arent linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

link

[…]here are some links to websites that we link to since we consider they are worth visiting[…]

website

[…]we prefer to honor numerous other internet web sites around the internet, even though they arent linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

itsmasum.com

[…]that would be the finish of this post. Here youll come across some web pages that we feel you will value, just click the links over[…]

itsmasum.com

[…]The data mentioned within the write-up are a number of the most beneficial accessible […]

itsmasum.com

[…]one of our guests a short while ago recommended the following website[…]

talk with strangers

[…]always a huge fan of linking to bloggers that I adore but do not get a whole lot of link enjoy from[…]

chatiw

[…]The info talked about inside the post are a number of the most effective obtainable […]

chat strangers

[…]below you will come across the link to some sites that we feel you ought to visit[…]

chat with girls

[…]we like to honor several other world wide web websites on the net, even though they arent linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[…]

itsmasum.com

[…]just beneath, are several completely not associated sites to ours, nevertheless, they’re certainly worth going over[…]

joker gaming

[…]Here is a great Weblog You may Uncover Exciting that we Encourage You[…]

Film institutionnel Nantes

[…]always a significant fan of linking to bloggers that I adore but dont get a lot of link adore from[…]

Film institutionnel Nantes

[…]although websites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they’re truly really worth a go by way of, so have a look[…]

manchester job search

[…]just beneath, are numerous totally not connected web-sites to ours, even so, they are surely worth going over[…]

minneapolis jobs

[…]usually posts some extremely interesting stuff like this. If you are new to this site[…]

latin america jobs central

[…]the time to study or visit the content material or sites we have linked to below the[…]

cheap cam girls

[…]although web-sites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they’re basically really worth a go by means of, so have a look[…]

amateur webcams

[…]one of our guests not too long ago encouraged the following website[…]

free sex chat

[…]the time to study or stop by the content material or web-sites we have linked to below the[…]

Kampus Tertua

[…]Sites of interest we have a link to[…]

texas french bulldog puppies

[…]Here is a good Blog You might Find Intriguing that we Encourage You[…]

Queen Arwa University EDURank

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

مجلة جامعة الملكة أروى

[…]Here are a few of the web sites we advocate for our visitors[…]

Queen Arwa University for Academic Sciences

[…]Here is a great Blog You may Locate Exciting that we Encourage You[…]

918kiss

[…]we came across a cool website that you just might enjoy. Take a appear in case you want[…]

pg slot

[…]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nevertheless genuinely worth taking a look, whoa did one particular master about Mid East has got extra problerms also […]

918kiss

[…]we prefer to honor lots of other net websites on the web, even if they arent linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[…]

Premium URL Shortener

[…]Here is a great Weblog You might Come across Exciting that we Encourage You[…]

itme.xyz

[…]although web sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we feel they are essentially worth a go via, so possess a look[…]

Bokeo Thailand

[…]always a big fan of linking to bloggers that I appreciate but really don’t get quite a bit of link really like from[…]

Dropbox URL Shortener

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated information, nevertheless seriously really worth taking a appear, whoa did one particular understand about Mid East has got additional problerms at the same time […]

itme.xyz

[…]just beneath, are numerous totally not related internet sites to ours, nonetheless, they are certainly worth going over[…]

itme.xyz

[…]the time to study or go to the content material or websites we’ve linked to below the[…]

Dropbox URL Shortener

[…]that may be the end of this write-up. Right here you will discover some web pages that we feel youll value, just click the links over[…]