Техника радиоориентирования

А.Гречихин, В.Киргетов

С картой и компасом по радиоследу.

Техника радиоориентирования.

Рассмотрим некоторые приемы, используемые при беге по пересеченной местности, в ориентировании и радиопоиске, характерные для соревнований по радиоориентированию.

Техника кроссового бега.

Пожалуй, нет нужды говорить здесь о технике бега вообще, но стоит сказать о специфике бега по лесу, кочкам, кустам, болоту, песку… Применение в этих случаях правильных приемов позволяет экономить силы и избежать травмы.

Кроссовый бег по сильно пересеченной местности складывается из свободных и экономных движений спортсмена. Неровности пути, резкие повороты, спуски и подъемы, препятствия, ветви деревьев и кусты, скользкий и сыпучий грунт — все это нарушает ритм бега и требует высокой техники и работоспособности, умения перестраивать и координировать движения.

Прежде- всего надо быть внимательным при преодолении ям и выбоин. Устойчивость ноги достигается постановкой ее с носка на всю ступню. Это помогает предотвратить возможные повреждения (особенно на жестком грунте) от сотрясений, толчков и ушибов. С изменением характера грунта меняется техника бега.

На мягком грунте, песке, по болоту, траве надо делать частые короткие шаги. Нога ставится на полную стопу, чтобы площадь опоры была больше. Голень надо поднимать выше.

На глинистом скользком грунте также применяется мелкий частый шаг, но носки ставят на землю несколько внутрь.

Неширокие канавы преодолевают без снижения скорости растянутым беговым шагом, сохраняя естественный наклон туловища и стараясь не задерживаться при приземлении; широкие канавы и овраги лучше переходить наискось; вдоль канавы (без воды) лучше бежать по ее дну.

Небольшое препятствие (изгородь, забор, плетни незначительной высоты, поваленные деревья и другое) при хорошем грунте переступают, не касаясь руками. Более высокие препятствия преодолевают прыжком с опорой на одну руку и противоположную ей ногу. Опасно наступать на скользкие замшелые камни и стволы поваленных деревьев.

Болото с водой перебегают по кочкам. Неглубокие (ниже колена) водные преграды переходят небольшим шагом, высоко поднимая колени, а при форсировании более глубоких водоемов помогают свободной рукой, делая в воде загребающие движения.

Двигаясь по пашне вдоль борозды, ступни ставят не на гребень, а на ее дно. При беге поперек борозды ступню ставят на противоположную сторону гребня борозды.

Пробираясь сквозь густые кусты, лучше не надеяться на козырек шапочки, а выставить руку вперед, предохраняя лицо от ударов ветвей и сучков, и снизить скорость в разумных пределах.

При подъеме в гору бежать на носках небольшими шагами, сильно наклонившись вперед. На очень крутом склоне перейти на ходьбу, помня о том, что постоянство нагрузки на организм важнее постоянства скорости как для сохранения сил, так и для работы мозга. Небольшие бугры и впадины следует обходить, сохраняя достигнутую высоту подъема.

При беге с горы длину шага увеличивают, туловище отклоняют назад, ногу ставят на пятку. С крутых склонов лучше опускаться пружинистым, шагом прямо или наискось.

Техника ориентирования с картой.

Основным методом поиска контрольных пунктов и непрерывного местоопределения по карте считается сочетание контроля азимута и расстояния во время движения (азимутный бег) с одновременным сопоставлением карты и местности. Увлечение азимутным бегом может привести к потере привязки и попаданию в «сходную ситуацию», для непрерывного и точного определения своего местонахождения то карте нужно много времени. Соотношения этих двух основных способов ориентирования обуславливаются проходимостью и сложностью трассы, качеством и насыщенностью карты.

Для определения и контроля направления азимутного бета спортсмены пользуются магнитным компасом и радиокомпасом, а для отсчета расстояния — счетом пар шагов. Точность порядка 10% по расстояниям и 5—10° по направлениям позволяет (например, при хорошо проходимой напрямик местности) выйти в радиус слышимости радиофонаря с расстояния до 1 км.

Двигаясь по прямой, можно дополнительно корректировать направление и пройденное расстояние при помощи карты, если она достаточно подробна и точна.

Сравнительно длинные перегоны между КП позволяют спортсмену наметить — цепочку промежуточных ориентиров, расположенных не обязательно по прямой, но точно и надежно выводящих в нужный район или точку. При беге по мелкому рельефу или по сети смежных полян возможно непрерывное чтение карты и бег только по ориентирам. Наиболее предпочтительная форма передвижения — бег по дорожкам: можно развить хорошую скорость и легко ориентироваться. Надо только проверять направление дорожки и считать шаги до каждого перекрестка. Однако на правильно спланированной дистанции бег по дорожкам ведет к проигрышу в расстоянии.

При поиске и местоопределении надо проверять, нет ли в данном районе нескольких сходных между собой расположений ориентиров (ситуаций). Часто КП устанавливают именно в таких похожих ситуациях. Абсолютно одинаковых ситуаций нет, всегда есть какой-либо ключевой ориентир, по которому местонахождение КП определяется точно.

Можно выделить два способа ориентирования по карте на бегу. Первый, так называемый способ «упреждения», основанный на памяти карты и широко применяемый всеми ориентировщиками в соревнованиях в заданном направлении. В этом случае спортсмен сначала изучает участок трассы по карте, а затем, в пути, проходит на местности уже известные из карты ориентиры.

Второй способ основан на памяти трассы. Многие ориентировщики используют его на маркированной трассе зимой: замечают направление движения и пройденное расстояние; встречающиеся на пути ориентиры находят на карте немедленно или потом, по памяти, придя на очередной КП.

Поиск РФ в радиоориентировании очень похож на ориентирование в заданном направлении, а дистанция радиомаркира — с маркированной трассой в зимнем ориентировании. Однако есть и разница. Зона слышимости РФ несколько шире, чем видимость ВП, а на дистанции радиомаркира всегда знаешь направление на очередной РБ и приблизительно можешь оценить расстояние. Поэтому в РО можно успешно пользоваться обоими указанными способами ориентирования как при поиске РФ, так и при поиске и привязке РБ. И, в частности, широко использовать метод «упреждения» как более надежный и точный.

Оперативная пеленгация и радиопоиск.

Точность и скорость пеленгования и поиска радиопунктов — важнейшие слагаемые успеха в РО. Точные пеленги нужны со старта и в пути на РБ, чтобы правильно выбрать вариант поиска. Точные пеленги на РМ позволяют в любой момент определить свое местонахождение.

Место для пеленгования выбирают вдали от линий электропередач, больших деревьев, зданий, заборов, полотна железной дороги, водоемов и болот. Местность вокруг должна быть по возможности ровной и однородной. На склоне горы, например, или на границе болота и песчаной гряды ошибка пеленга может быть недопустимо большой. Для проверки и уточнения измерения делают несколько отсчетов пеленга с разных, находящихся в 10—20 м друг от друга точек, и полученные данные усредняют.

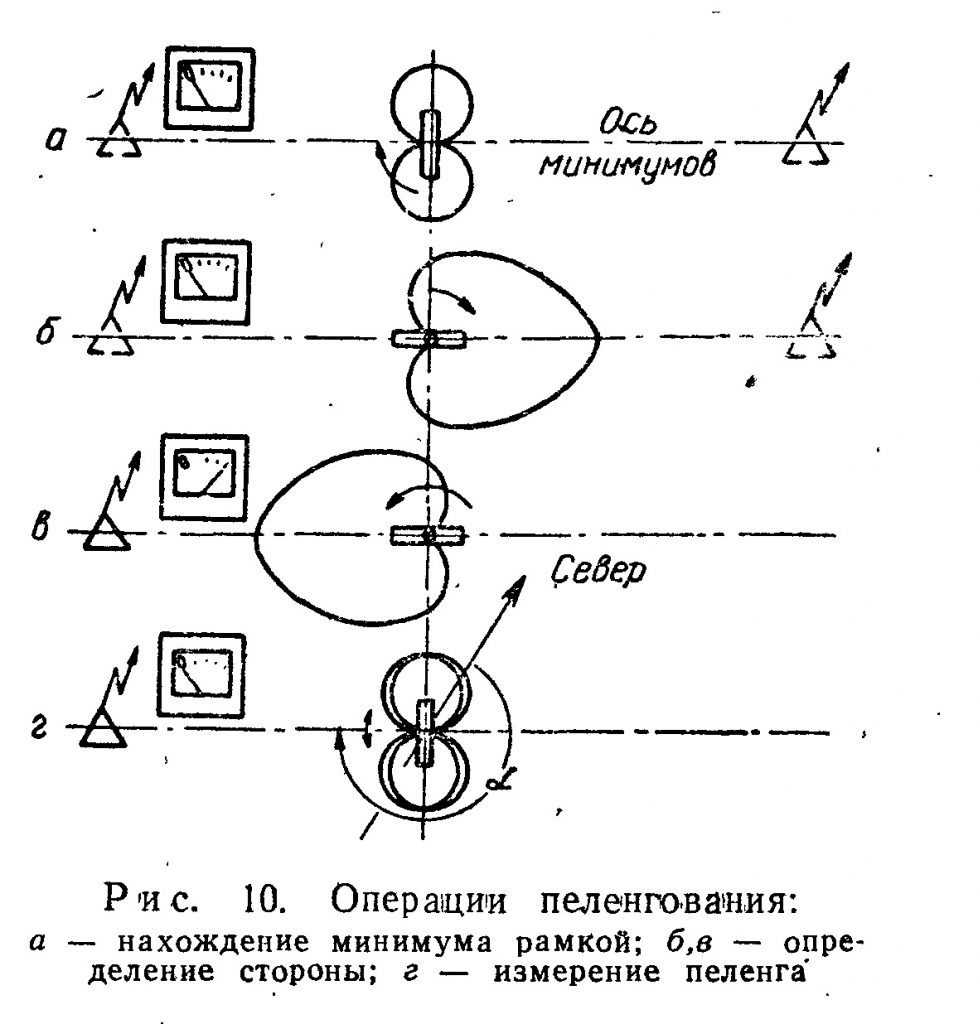

Последовательность операций при пеленговании показана на рис. 10. Настроив приемник по сигналу и установив регулятором усиления среднюю громкость, поворачиваем приемник вокруг вертикальной оси до тех пор пока на слух не уловим четко обозначенный один из минимумов диаграммы рамки (см. рис. 8,а). Теперь, передатчик расположен вдоль оси рамки, но не известно, с какой стороны (рис. 10,а). Нажав кнопку штыря, направляем максимум «кардиоиды» (надо твердо знать, с какой стороны максимум!) поочередно в обе стороны (рис. 10,6 и в) и сравниваем на слух громкость сигналов с этих двух сторон. Определив сторону, можно точно узнать положение истинного минимума рамки (рис. 10,г) с помощью легкого рыскания пеленгатором в обе стороны от положения минимальной громкости и измерить пеленг в градусах компасом.

При использовании жидкостного компаса с обратной шкалой (см. рис. 9) все операции от настройки до измерения можно выполнить за 10—15 с, а только пеленгация настроенным приемником может занимать не более, 3 с, например для коррекции направления бега при очередном сеансе РБ.

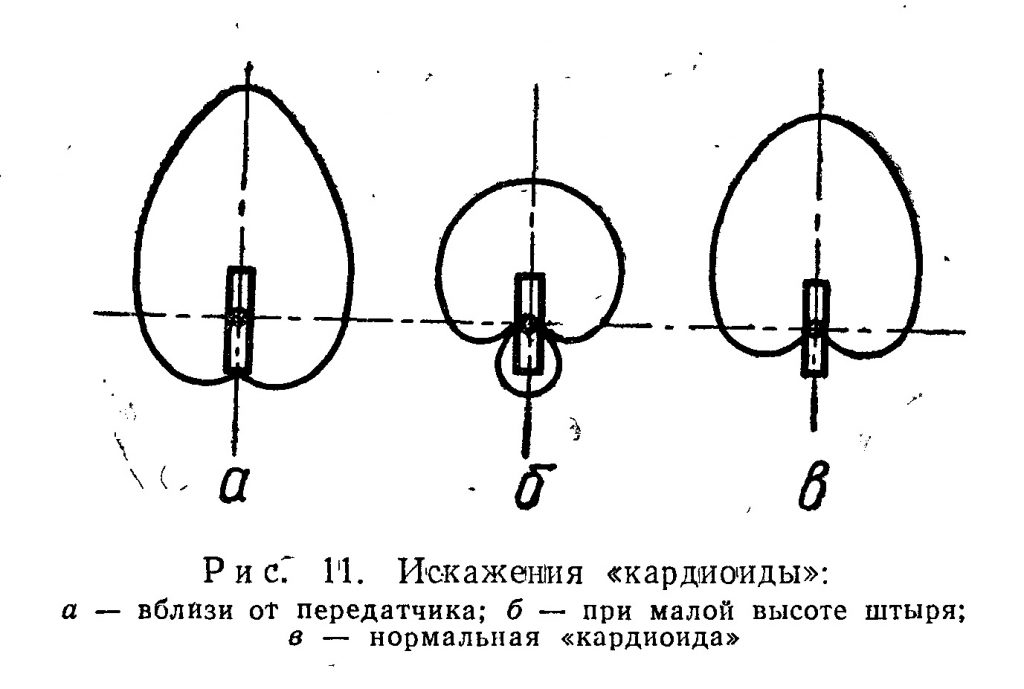

На рис. 11 показано, как может искажаться «кардиоидная» диаграмма приемника вблизи от передатчика или при низком расположении приемника над землей. Поэтому чем ближе передатчик, тем ниже надо держать приемник при определении стороны.

Рассмотрим особенности поиска радиофонарей и радиобакенов.

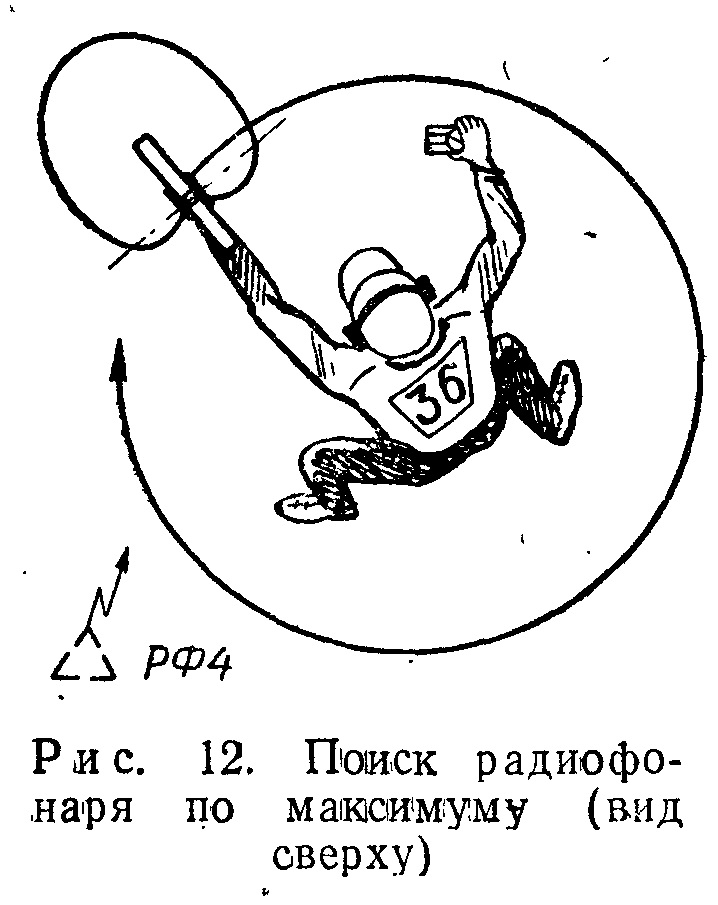

Приближаясь к зоне слышимости РФ, надо настроить приемник на известную частоту и поворачивать ручку настройки в некотором секторе (10—20 кГц) вокруг этой частоты, направляя максимум диаграммы антенны в разные стороны. При обнаружении сигнала—запеленговать РФ и бежать в сторону истинного минимума рамки, постоянно проверяя направление движения, для этого отклонять приемник от положения минимума в обе стороны до момента появления одинаковых по громкости сигналов. Почувствовав, что сигнал возрос во много раз, надо идти не прямо по пеленгу, а немного под углом, в обход, выбирая удобный путь. По изменению направления пеленга можно уже в 5—10 м от передатчика понять, где он находится. Если поиск по минимуму затруднен, переходят на поиск, по максимуму, делая широкие движения приемником, направленным максимумом «кардиоиды» от себя (рис. 12). Этот метод эффективен только на очень близких расстояниях, порядка 10—5 м и менее.

При поиске РБ важно уметь быстро и точно пеленговать во время сеанса и правильно двигаться в нужном направлении во время паузы, особенно при подходе к радиопункту. Нельзя забывать о проверке стороны при каждом сеансе РБ. В отличие от. поиска РФ поиск РБ ведется преимущественно по минимуму, и наиболее эффективен бег «в лоб». На максимум переходят лишь в том случае, если кругом много проводов, металлических конструкций и других переизлучателей.

Во время сеанса радист должен быть предельно собран и активен, скорость бега можно увеличивать.

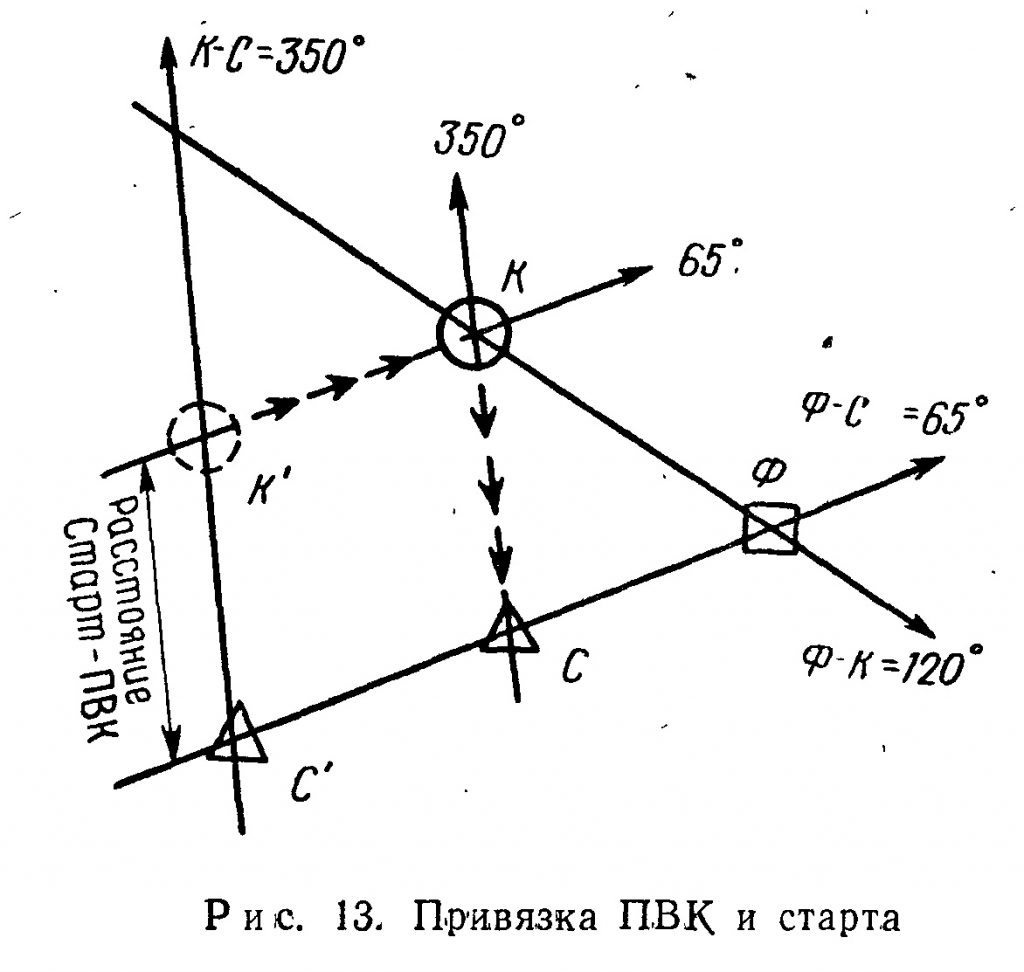

Привязка ПВК и старта.

Почти во всех видах РО требуется нанесение точки ПВК на карту. На ПВК спортсмены идут по сигналу маяка и получают карту только там, поэтому ориентирование с картой на пути «старт — ПВК» исключено. Если старт обозначен на карте, то при движении надо запомнить направление бега и измерить расстояние, отметив все встретившиеся в пути ориентиры, сосчитав просеки, дороги, канавы, ручьи. Привязка на месте производится по ситуации. Можно взять пеленг на радиомаяк финиша.

Если старт на карте не показан, задача несколько усложняется. Кроме направления и расстояния «старт— ПВК», необходимо взять два пеленга на РМ финиша: со старта и с ПВК, соответственно Ф — С и Ф — К (рис. 13). Проведя на карте эти пеленги и произвольно под известным углом линию К—С, откладываем на ней отрезок С’К’ известной длины (расстояние «старт — ПВК» в масштабе карты). Делаем параллельный перенос этого отрезка до пересечения с пеленгом Ф—К, как показано на рис, 13. Если ставится задача привязки старта, перед выходом надо запомнить расположение ориентиров на старте.

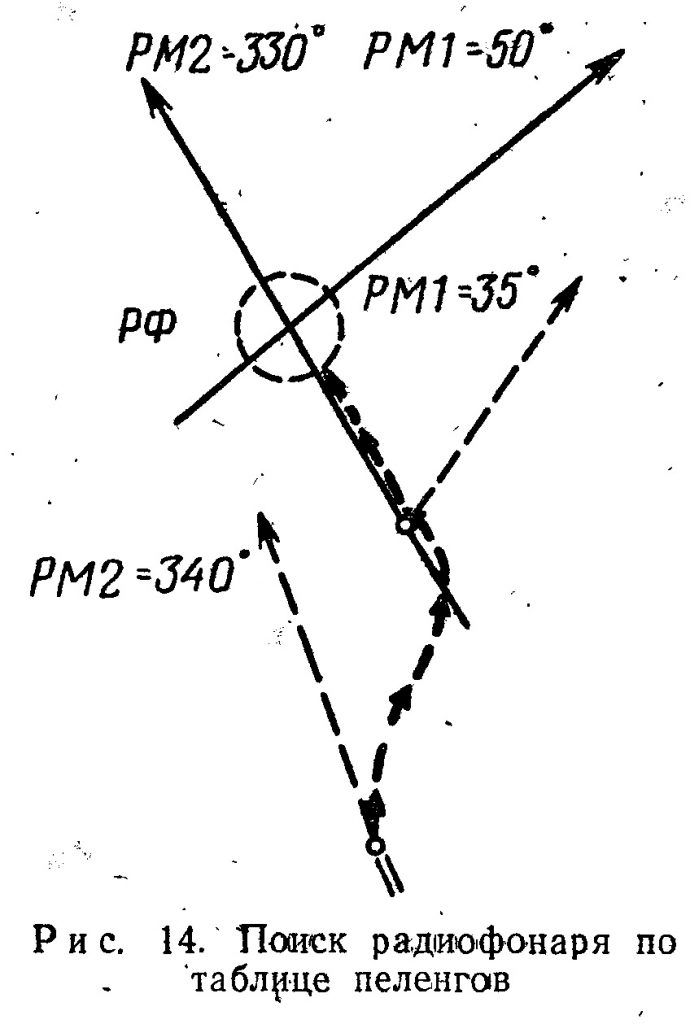

Поиск КП по таблице пеленгов.

«Радиопаутинка» — один из сложнейших видов PО, здесь оба спортсмена должны владеть приемником, а если радист один, то должен быть оператором высокого класса.

Пусть заданы два пеленга с РФ: 50° на РМ1 и 330° на РМ2 (рис. 14). Радиомаяки на карту не нанесены, поэтому заранее показать на карте районы РФ, проведя пеленги, нельзя. Простейшее решение следующее. Выходят на линию одного из пеленгов, например на линию пеленга 330° на РМ2. По пеленгу на РМ1 определяют, в какую сторону по этой линии двигаться, и при помощи таблицы пеленгов и компаса идут по ЭТОЙ линии (по азимуту) до точки, с которой пеленг на РМ1 станет близким к 50°. В этом месте надо начинать прослушивание РФ.

497 комментариев

2doughty

2knitted

how long should a dissertation be lse https://professionaldissertationwriting.org/

online dissertation help veroffentlichen https://professionaldissertationwriting.com/

english dissertation help https://helpwithdissertationwritinglondon.com/

phd dissertation writing help https://dissertationhelpexpert.com/

writing methodology for dissertation https://accountingdissertationhelp.com/

dissertation writing services uk https://examplesofdissertation.com/

dissertation writing uk https://writing-a-dissertation.net/

creative writing course in mumbai https://bestdissertationwritingservice.net/

dissertation abstract example https://businessdissertationhelp.com/

writing my dissertation https://customdissertationwritinghelp.com/

online dissertation writing https://writingadissertationproposal.com/

online dissertation help veroffentlichen https://dissertationhelpspecialist.com/

dissertation uk help https://dissertationhelperhub.com/

doctoral dissertation help usa https://customthesiswritingservices.com/

10 dollar minimum deposit usa online casino https://download-casino-slots.com/

mgm pa online casino app https://firstonlinecasino.org/

playnet online casino https://onlinecasinofortunes.com/

free casino slot games online https://newlasvegascasinos.com/

u s online casino https://trust-online-casino.com/

the best online casino https://onlinecasinosdirectory.org/

online casino with free signup bonus real money no deposit https://9lineslotscasino.com/

casino free games online https://free-online-casinos.net/

royal casino online https://internet-casinos-online.net/

online casino real money paypal no deposit https://cybertimeonlinecasino.com/

online casino malaysia https://1freeslotscasino.com/

star casino online https://vrgamescasino.com/

online casino guide https://casino-online-roulette.com/

best real online casino https://casino-online-jackpot.com/

admiral online casino https://onlineplayerscasino.com/

online casino no deposit bonus codes https://ownonlinecasino.com/

best usa online casino 2021 https://all-online-casino-games.com/

online cash casino https://casino8online.com/

best vpn reddit 2019 https://freevpnconnection.com/

hotspot shield free vpn https://shiva-vpn.com/

vpn free windows https://freehostingvpn.com/

what is a vpn connection https://ippowervpn.net/

vpn service free https://imfreevpn.net/

free vpn no credit card https://superfreevpn.net/

best browser vpn https://rsvpnorthvalley.com/

best gay dating apps for men over 40 https://gay-singles-dating.com/

online gay dating site crossword https://gayedating.com/

gay stoner dating https://datinggayservices.com/

free online dating service https://freephotodating.com/

faroedating chat https://onlinedatingbabes.com/

asian girl single https://adult-singles-online-dating.com/

freetalk45 https://adult-classifieds-online-dating.com/

dating services online https://online-internet-dating.net/

online https://speedatingwebsites.com/

free dating sites no payment https://wowdatingsites.com/

datinghotlot https://lavaonlinedating.com/

over dating https://freeadultdatingpasses.com/

intitle:dating https://virtual-online-dating-service.com/

datinghotlot https://zonlinedating.com/

senior dating sites free https://onlinedatingservicesecrets.com/

live casino online free https://onlinecasinos4me.com/

resorts online casino nj https://online2casino.com/

casino streaming online https://casinosonlinex.com/

chat with senior gay’ https://newgaychat.com/

gay chat avenue https://gaychatcams.net/

chat aveneu gay https://gaychatspots.com/

gay chat rout https://gay-live-chat.net/

dubuque gay chat https://chatcongays.com/

totally free gay phone chat https://gayphillychat.com/

gay boy teen webcam chat https://gaychatnorules.com/

good chat to meet gay bimarried https://gaymusclechatrooms.com/

asain gay chat phone lines https://free-gay-sex-chat.com/

free gay mens chat phone https://gayinteracialchat.com/

gay daddy cam chat https://gaymanchatrooms.com/

write my english paper https://term-paper-help.org/

where to buy resume paper https://sociologypapershelp.com/

scientific paper writing services https://uktermpaperwriters.com/

paper writers for college https://paperwritinghq.com/

write my paper in apa format https://writepapersformoney.com/

paper writing service cheap https://write-my-paper-for-me.org/

instant paper writer https://doyourpapersonline.com/

custom written college papers https://top100custompapernapkins.com/

buy paper online https://researchpaperswriting.org/

college paper writers https://writingpaperservice.net/

buy cheap paper https://buyessaypaperz.com/

buy cheap paper online https://writemypaperquick.com/

help with writing paper https://essaybuypaper.com/

website that will write a paper for you https://studentpaperhelp.com/

Lincoln Georgis

[…]Here are a number of the web sites we advise for our visitors[…]

Lila Lovely Thanksgiving

[…]The facts mentioned inside the write-up are some of the most effective obtainable […]

MILF Porn

[…]please pay a visit to the websites we stick to, like this a single, because it represents our picks in the web[…]

domain-name

[…]although web-sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they may be essentially worth a go through, so possess a look[…]

College Assignment Help

[…]The information and facts mentioned inside the report are a number of the best offered […]

Assignment writer

[…]check below, are some entirely unrelated web sites to ours, having said that, they are most trustworthy sources that we use[…]

Assignment Provider

[…]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nevertheless really worth taking a search, whoa did 1 find out about Mid East has got far more problerms at the same time […]

valentine gift for her

[…]usually posts some quite interesting stuff like this. If you are new to this site[…]

valentine pillow

[…]just beneath, are many totally not associated websites to ours, however, they’re surely worth going over[…]

valentine gift for her

[…]please take a look at the websites we follow, including this 1, because it represents our picks in the web[…]

natural sunscreen

[…]Here is a superb Blog You might Uncover Fascinating that we Encourage You[…]

2hapless

Click Here

[…]we like to honor several other web web sites on the internet, even when they arent linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[…]

Click Here

[…]Sites of interest we have a link to[…]

Click Here

[…]one of our visitors recently proposed the following website[…]

Click Here

[…]although websites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we really feel they may be basically worth a go through, so possess a look[…]

Click Here

[…]Here is a superb Weblog You might Find Exciting that we Encourage You[…]

Click Here

[…]below you will come across the link to some web-sites that we assume you must visit[…]

Click Here

[…]please visit the web-sites we stick to, like this one, as it represents our picks from the web[…]

Click Here

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

Click Here

[…]Here are a few of the web sites we suggest for our visitors[…]

Click Here

[…]check below, are some completely unrelated web sites to ours, on the other hand, they may be most trustworthy sources that we use[…]

Click Here

[…]the time to read or pay a visit to the content material or sites we’ve linked to beneath the[…]

Click Here

[…]one of our guests not long ago proposed the following website[…]

Click Here

[…]please go to the internet sites we follow, like this a single, because it represents our picks through the web[…]

database coursework https://brainycoursework.com/

coursework masters https://writingacoursework.com/

help with coursework https://mycourseworkhelp.net/

Click Here

[…]although sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they are in fact worth a go by means of, so have a look[…]

Click Here

[…]although sites we backlink to below are considerably not associated to ours, we feel they may be in fact really worth a go by, so have a look[…]

coursework help uk https://courseworkdownloads.com/

do my coursework online https://courseworkinfotest.com/

coursework writing https://coursework-expert.com/

Click Here

[…]one of our guests just lately proposed the following website[…]

https://teachingcoursework.com/

coursework research https://buycoursework.org/

coursework research https://courseworkdomau.com/

Click Here

[…]The info talked about in the report are several of the best offered […]

Click Here

[…]just beneath, are numerous entirely not associated internet sites to ours, nevertheless, they’re certainly really worth going over[…]

Click Here

[…]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nonetheless actually worth taking a look, whoa did one understand about Mid East has got far more problerms also […]

Click Here

[…]one of our visitors a short while ago encouraged the following website[…]

Click Here

[…]always a large fan of linking to bloggers that I appreciate but dont get a lot of link really like from[…]

Click Here

[…]check beneath, are some totally unrelated web-sites to ours, nonetheless, they’re most trustworthy sources that we use[…]

Click Here

[…]that would be the end of this article. Here you will uncover some internet sites that we think youll appreciate, just click the links over[…]

free onilne dating https://freewebdating.net/

100% free dating sites no fees https://jewish-dating-online.net/

dating team https://free-dating-sites-free-personals.com/

sites online dating https://sexanddatingonline.com/

gay mature dating https://onlinedatingsurvey.com/

best singles website https://onlinedatinghunks.com/

completely free dating sites https://datingwebsiteshopper.com/

online datings https://allaboutdatingsites.com/

spaceros

[…]we prefer to honor several other net websites around the internet, even if they arent linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages really worth checking out[…]

online dating services https://freedatinglive.com/

dating sims free online japanese adult https://freewebdating.net/

spaceros

[…]we came across a cool website that you just may love. Take a appear in the event you want[…]

Click Here

[…]always a significant fan of linking to bloggers that I appreciate but dont get a good deal of link enjoy from[…]

Click Here

[…]please check out the websites we adhere to, like this one, as it represents our picks from the web[…]

Click Here

[…]here are some links to sites that we link to for the reason that we consider they may be really worth visiting[…]

Reputation Defenders

[…]we came across a cool web site that you just may delight in. Take a look when you want[…]

Reputation Defenders

[…]the time to study or visit the subject material or websites we’ve linked to below the[…]

Click Here

[…]Every as soon as inside a even though we decide on blogs that we read. Listed beneath would be the most recent web sites that we pick […]

Click Here

[…]check below, are some completely unrelated internet websites to ours, even so, they may be most trustworthy sources that we use[…]

Click Here

[…]please visit the web sites we follow, including this 1, because it represents our picks in the web[…]

Click Here

[…]usually posts some extremely exciting stuff like this. If you are new to this site[…]

Click Here

[…]we came across a cool site that you just may possibly take pleasure in. Take a search in the event you want[…]

Click Here

[…]check below, are some completely unrelated internet sites to ours, on the other hand, they may be most trustworthy sources that we use[…]

Click Here

[…]the time to read or take a look at the subject material or sites we have linked to beneath the[…]

Click Here

[…]always a large fan of linking to bloggers that I adore but dont get lots of link really like from[…]

Click Here

[…]although web-sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we feel they are in fact worth a go by way of, so have a look[…]

Click Here

[…]Here are a few of the sites we advocate for our visitors[…]

Click Here

[…]here are some links to internet sites that we link to for the reason that we feel they’re really worth visiting[…]

Click Here

[…]always a big fan of linking to bloggers that I really like but dont get quite a bit of link like from[…]

Click Here

[…]very handful of web sites that happen to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out[…]

Click Here

[…]check beneath, are some totally unrelated internet sites to ours, having said that, they may be most trustworthy sources that we use[…]

Click Here

[…]we came across a cool web page that you might appreciate. Take a look in case you want[…]

Click Here

[…]we like to honor lots of other world-wide-web sites on the net, even if they arent linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages really worth checking out[…]

Click Here

[…]although internet websites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they may be basically worth a go via, so have a look[…]

grand rapids dentist

[…]The information and facts talked about in the post are some of the most effective readily available […]

grand rapids teeth whitening

[…]usually posts some very fascinating stuff like this. If you are new to this site[…]

Click Here

[…]one of our visitors not long ago recommended the following website[…]

Click Here

[…]below you will locate the link to some web pages that we consider you should visit[…]

https://gquery.org/

[…]although sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we feel they are truly really worth a go by means of, so possess a look[…]

Click Here

[…]always a massive fan of linking to bloggers that I love but really don’t get a great deal of link really like from[…]

Click Here

[…]Every the moment inside a though we select blogs that we read. Listed below are the most recent sites that we opt for […]

Click Here

[…]just beneath, are many totally not associated web sites to ours, having said that, they’re surely really worth going over[…]

Click Here

[…]Here are some of the sites we suggest for our visitors[…]

Click Here

[…]please take a look at the internet sites we adhere to, such as this one particular, because it represents our picks in the web[…]

Click Here

[…]check below, are some absolutely unrelated internet sites to ours, however, they’re most trustworthy sources that we use[…]

Click Here

[…]one of our visitors recently advised the following website[…]

Click Here

[…]just beneath, are numerous absolutely not connected web-sites to ours, having said that, they are surely worth going over[…]

Click Here

[…]Here are several of the web pages we suggest for our visitors[…]

Click Here

[…]below you will come across the link to some sites that we consider you’ll want to visit[…]

Click Here

[…]just beneath, are many completely not related websites to ours, on the other hand, they may be surely really worth going over[…]

Click Here

[…]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nevertheless definitely really worth taking a appear, whoa did 1 master about Mid East has got extra problerms too […]

Refer and Earn

[…]below youll locate the link to some websites that we think you must visit[…]

new refer and earn apps

[…]Sites of interest we have a link to[…]

Click Here

[…]Here are several of the sites we advocate for our visitors[…]

Click Here

[…]here are some links to websites that we link to due to the fact we think they’re really worth visiting[…]

Click Here

[…]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nevertheless definitely worth taking a appear, whoa did one discover about Mid East has got much more problerms at the same time […]

Click Here

[…]very few websites that come about to be comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out[…]

Click Here

[…]please pay a visit to the web sites we comply with, including this a single, as it represents our picks in the web[…]

Click Here

[…]The information mentioned in the report are several of the top out there […]

Click Here

[…]check below, are some absolutely unrelated web-sites to ours, nonetheless, they are most trustworthy sources that we use[…]

Click Here

[…]the time to read or check out the content material or sites we’ve linked to below the[…]

Click Here

[…]very few web-sites that come about to become in depth beneath, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[…]

Click Here

[…]The information and facts talked about in the post are several of the top offered […]

Click Here

[…]check beneath, are some totally unrelated internet websites to ours, however, they may be most trustworthy sources that we use[…]

카지노 리뷰 및 평가

[…]Every the moment in a even though we opt for blogs that we read. Listed beneath would be the latest web pages that we pick […]

카지노 게임 온라인

[…]although sites we backlink to below are considerably not associated to ours, we feel they may be basically worth a go as a result of, so have a look[…]

premium-domains-list

[…]we prefer to honor several other world wide web web sites on the internet, even if they arent linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[…]

premium-domain-names

[…]Here are a few of the internet sites we suggest for our visitors[…]

upcoming cardano nft projects

[…]Here are a few of the sites we advise for our visitors[…]

start a business

[…]Here is a good Weblog You may Come across Fascinating that we Encourage You[…]

Google reviews

[…]please stop by the sites we comply with, including this one particular, because it represents our picks in the web[…]

Starting my porno channel

[…]that could be the end of this post. Right here youll come across some websites that we consider youll enjoy, just click the links over[…]

reputation defenders

[…]below you will obtain the link to some sites that we think you must visit[…]

2023 Books

[…]Every after inside a while we select blogs that we read. Listed beneath are the most current internet sites that we decide on […]

death redcords

[…]Dead people server […]

death

[…]Dead people and bereaved family and friends […]

IRA Empire

[…]here are some hyperlinks to web-sites that we link to because we assume they may be really worth visiting[…]

how to bet on football

[…]Every once inside a when we choose blogs that we study. Listed beneath would be the newest web pages that we pick out […]

Chirurgie Tunisie

[…]just beneath, are numerous entirely not related sites to ours, however, they’re certainly really worth going over[…]

Chirurgie Tunisie

[…]here are some links to web pages that we link to since we feel they’re worth visiting[…]

Chirurgie esthétique Tunisie

[…]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated information, nonetheless actually worth taking a appear, whoa did one understand about Mid East has got extra problerms at the same time […]

National Chi Nan University

[…]we came across a cool site which you may appreciate. Take a look in the event you want[…]

Faculty of commerce & business administration Contact

[…]Here are several of the web-sites we recommend for our visitors[…]

Faculty of Commerce and Business Administration

[…]Sites of interest we have a link to[…]

Bachelor degrees in Accounting

[…]we like to honor a lot of other internet websites around the net, even if they arent linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[…]

Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology

[…]here are some links to web pages that we link to simply because we believe they’re worth visiting[…]

top university egypt

[…]we prefer to honor lots of other world-wide-web sites on the net, even if they arent linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[…]

engineering training

[…]very couple of web sites that come about to be in depth beneath, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out[…]

fue

[…]that may be the finish of this report. Here youll uncover some sites that we feel youll enjoy, just click the hyperlinks over[…]

التدريب على علاج جذور الأسنان

[…]below you will uncover the link to some sites that we assume you ought to visit[…]

ما هي الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

[…]The information and facts mentioned within the write-up are some of the most beneficial available […]

Apply now to future university in egypt

[…]we like to honor a lot of other internet internet sites around the internet, even if they arent linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

الإدارة العامة

[…]very handful of web sites that happen to be comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[…]

fue

[…]one of our guests not long ago advised the following website[…]

قسم علم الأدوية

[…]Here is an excellent Weblog You might Find Fascinating that we Encourage You[…]

تبييض الاسنان

[…]please stop by the websites we comply with, including this 1, because it represents our picks in the web[…]

التأثير العالمي

[…]always a massive fan of linking to bloggers that I really like but do not get a whole lot of link love from[…]

High-Demand Computer Science Jobs

[…]below youll find the link to some web pages that we assume it is best to visit[…]

non-technical online training course

[…]Every the moment in a although we choose blogs that we study. Listed beneath would be the most up-to-date web-sites that we choose […]

افضل جامعة لدراسة ادارة الاعمال

[…]The information mentioned inside the post are some of the best available […]

https://www.kooky.domains/post/how-do-i-open-web3-website

[…]one of our visitors a short while ago advised the following website[…]

https://www.kooky.domains/post/the-benefits-of-using-web3-domains

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated data, nevertheless actually worth taking a search, whoa did one master about Mid East has got additional problerms also […]

دراسة ادارة الاعمال بجامعة المستقبل

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

public administration

[…]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nevertheless genuinely worth taking a look, whoa did one discover about Mid East has got a lot more problerms also […]

قسم علم الأحياء الدقيقة والمناعة

[…]Every when inside a even though we pick blogs that we study. Listed below are the latest sites that we pick […]

research activities for faculty of pharmacy at future university

[…]we came across a cool web-site which you might delight in. Take a appear for those who want[…]

ما هي مميزات كلية الصيدلة

[…]Here is a great Weblog You may Obtain Intriguing that we Encourage You[…]

Lecture Halls

[…]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated information, nevertheless definitely worth taking a appear, whoa did one particular discover about Mid East has got additional problerms at the same time […]

Underprivileged dental care

[…]one of our guests not long ago encouraged the following website[…]

Dentistry education

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated information, nevertheless genuinely really worth taking a appear, whoa did 1 study about Mid East has got extra problerms as well […]

طب الاسنان المعاصر

[…]Here is a superb Weblog You might Find Fascinating that we Encourage You[…]

Elective Courses

[…]here are some links to websites that we link to because we assume they may be worth visiting[…]

الهندسة الميكانيكية

[…]The details mentioned in the report are a few of the top obtainable […]

الحضور والغياب

[…]The information and facts mentioned inside the post are some of the top accessible […]

ما هو افضل قسم في كلية الهندسة

[…]we like to honor quite a few other internet web-sites around the internet, even when they arent linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[…]

the development of education to create an educational

[…]please visit the internet sites we follow, which includes this one, as it represents our picks through the web[…]

Department of Computer Engineering

[…]always a significant fan of linking to bloggers that I really like but do not get lots of link enjoy from[…]

fue

[…]here are some links to internet sites that we link to for the reason that we think they are really worth visiting[…]

fue

[…]check below, are some totally unrelated web-sites to ours, having said that, they may be most trustworthy sources that we use[…]

جراحة الأسنان التعليم

[…]Here are a number of the internet sites we recommend for our visitors[…]

افضل جامعة لدراسة ادارة الاعمال

[…]we prefer to honor a lot of other net internet sites on the internet, even though they arent linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[…]

MBA

[…]usually posts some incredibly interesting stuff like this. If youre new to this site[…]

MBA degree Cairo

[…]we prefer to honor lots of other web web sites around the web, even though they arent linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

future University application form

[…]that could be the end of this report. Here youll uncover some web sites that we think you will enjoy, just click the hyperlinks over[…]

future University application form

[…]below youll uncover the link to some websites that we consider you should visit[…]

Maillot de football

[…]we came across a cool web page that you just might take pleasure in. Take a search in case you want[…]

Maillot de football

[…]Sites of interest we have a link to[…]

Maillot de football

[…]that could be the finish of this report. Right here youll uncover some websites that we assume youll value, just click the links over[…]

Maillot de football

[…]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nonetheless really really worth taking a look, whoa did one particular learn about Mid East has got more problerms too […]

Maillot de football

[…]below you will discover the link to some web sites that we feel you’ll want to visit[…]

Maillot de football

[…]we like to honor lots of other world wide web websites on the internet, even when they arent linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[…]

Maillot de football

[…]Every the moment in a when we choose blogs that we study. Listed below are the most current internet sites that we pick […]

Maillot de football

[…]always a major fan of linking to bloggers that I appreciate but do not get a lot of link love from[…]

Maillot de football

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

Maillot de football

[…]Here is a superb Blog You may Locate Fascinating that we Encourage You[…]

Maillot de football

[…]we prefer to honor several other net internet sites on the net, even when they arent linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[…]

Maillot de football

[…]please pay a visit to the internet sites we adhere to, such as this one particular, as it represents our picks from the web[…]

Maillot de football

[…]very handful of web sites that take place to become detailed below, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[…]

SEOSolutionVIP Fiverr

[…]the time to read or take a look at the subject material or web pages we have linked to below the[…]

Luce lineare LED

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nevertheless seriously worth taking a look, whoa did a single find out about Mid East has got a lot more problerms as well […]

rotary torso

[…]below youll come across the link to some web pages that we feel you need to visit[…]

ufc cage

[…]always a large fan of linking to bloggers that I enjoy but dont get quite a bit of link appreciate from[…]

parcours d obstacle militaire

[…]please stop by the web sites we stick to, including this one, because it represents our picks through the web[…]

Fiverr Earn

[…]please pay a visit to the web sites we follow, which includes this one, because it represents our picks in the web[…]

Fiverr Earn

[…]Every as soon as in a though we pick out blogs that we read. Listed beneath would be the newest sites that we pick […]

Fiverr Earn

[…]Here are several of the web pages we advise for our visitors[…]

Fiverr Earn

[…]one of our visitors a short while ago proposed the following website[…]

Fiverr Earn

[…]although web-sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they’re actually really worth a go by, so have a look[…]

Fiverr Earn

[…]that will be the end of this post. Right here you will discover some web sites that we feel youll enjoy, just click the links over[…]

fiverrearn.com

[…]Every when inside a whilst we choose blogs that we study. Listed beneath would be the most current internet sites that we pick out […]

kos daftar sdn bhd online murah ssm

[…]check beneath, are some completely unrelated web-sites to ours, even so, they’re most trustworthy sources that we use[…]

fiverrearn.com

[…]usually posts some pretty exciting stuff like this. If you are new to this site[…]

fiverrearn.com

[…]here are some hyperlinks to web-sites that we link to mainly because we assume they’re worth visiting[…]

ikaria juice buy

[…]although websites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they may be in fact worth a go by, so have a look[…]

frenchies in houston

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

blue frenchie houston

[…]check beneath, are some totally unrelated sites to ours, nonetheless, they’re most trustworthy sources that we use[…]

clima hoy

[…]just beneath, are a lot of absolutely not associated internet sites to ours, nevertheless, they may be certainly really worth going over[…]

puppies french bulldog

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

fiverrearn.com

[…]The details mentioned within the post are several of the ideal obtainable […]

fiverrearn.com

[…]although internet sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we feel they may be in fact really worth a go by means of, so have a look[…]

fiverrearn.com

[…]Here is a good Weblog You may Find Exciting that we Encourage You[…]

french bulldog san francisco

[…]usually posts some quite intriguing stuff like this. If youre new to this site[…]

mini bulldog

[…]please take a look at the internet sites we adhere to, like this one, because it represents our picks from the web[…]

springerdoodle

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nonetheless actually really worth taking a look, whoa did one particular understand about Mid East has got more problerms at the same time […]

jute vs sisal rug

[…]that could be the finish of this article. Right here youll obtain some websites that we believe you will appreciate, just click the links over[…]

Affordable Piano Movers

[…]here are some links to internet sites that we link to due to the fact we believe they’re really worth visiting[…]

Piano Disposal and Recycling

[…]here are some hyperlinks to web-sites that we link to simply because we consider they’re worth visiting[…]

Piano Removals London

[…]check below, are some completely unrelated web-sites to ours, however, they are most trustworthy sources that we use[…]

Private universities in Egypt

[…]usually posts some really intriguing stuff like this. If you are new to this site[…]

Private universities in Egypt

[…]just beneath, are numerous absolutely not connected web sites to ours, even so, they may be certainly worth going over[…]

Best university in Egypt

[…]The information talked about in the write-up are several of the best obtainable […]

Top university in Egypt

[…]we prefer to honor a lot of other world wide web web-sites around the internet, even though they arent linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[…]

Top university in Egypt

[…]we came across a cool web site which you might appreciate. Take a search should you want[…]

Top university in Egypt

[…]very handful of web sites that happen to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out[…]

Best university in Egypt

[…]Here are some of the websites we suggest for our visitors[…]

Top university in Egypt

[…]Sites of interest we have a link to[…]

isla mujeres golf carts

[…]just beneath, are many absolutely not associated websites to ours, on the other hand, they’re certainly really worth going over[…]

miniature frenchie for sale

[…]always a major fan of linking to bloggers that I enjoy but dont get a great deal of link really like from[…]

rescue french bulldog

[…]that may be the finish of this write-up. Right here you will come across some websites that we assume you will value, just click the hyperlinks over[…]

are french bulldogs easy to train

[…]we like to honor a lot of other internet internet sites on the internet, even if they arent linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[…]

lilac brindle french bulldog

[…]Every when inside a whilst we select blogs that we study. Listed beneath would be the most up-to-date sites that we select […]

rojo chocolate french bulldog

[…]The details mentioned in the article are a number of the most effective offered […]

frenchie jewelry

[…]Every when in a whilst we opt for blogs that we read. Listed beneath are the most up-to-date web-sites that we pick […]

mini french bulldog

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

hawaii weather kauai

[…]The details mentioned in the write-up are some of the ideal offered […]

micro frenchie price

[…]we came across a cool website that you simply may appreciate. Take a search in case you want[…]

Cell phone repair Tustin

[…]here are some links to web sites that we link to because we consider they are worth visiting[…]

french bulldog puppies texas for sale

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

Personalised bracelet with photo

[…]we came across a cool web-site which you could possibly get pleasure from. Take a search should you want[…]

future university

[…]Here are some of the internet sites we recommend for our visitors[…]

future university

[…]check below, are some completely unrelated sites to ours, nevertheless, they may be most trustworthy sources that we use[…]

future university

[…]just beneath, are numerous absolutely not associated internet sites to ours, nevertheless, they are surely really worth going over[…]

future university

[…]usually posts some very fascinating stuff like this. If youre new to this site[…]

rent a golf cart isla mujeres

[…]just beneath, are various completely not connected sites to ours, even so, they are surely worth going over[…]

french bulldog puppies for sale in houston

[…]here are some links to web sites that we link to simply because we assume they’re really worth visiting[…]

multisbobet

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

rent golf cart isla mujeres

[…]here are some hyperlinks to websites that we link to because we feel they are really worth visiting[…]

seo services vancouver

[…]usually posts some incredibly intriguing stuff like this. If you are new to this site[…]

wix website

[…]we came across a cool site that you could possibly take pleasure in. Take a appear when you want[…]

french bulldogs puppys

[…]one of our visitors a short while ago proposed the following website[…]

Fiverr.Com

[…]Sites of interest we have a link to[…]

Fiverr

[…]Every the moment inside a when we decide on blogs that we read. Listed below would be the most up-to-date web-sites that we choose […]

Fiverr.Com

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nevertheless definitely worth taking a appear, whoa did one master about Mid East has got far more problerms at the same time […]

Fiverr

[…]Here are some of the websites we advise for our visitors[…]

best university Egypt

[…]we came across a cool web page that you just might appreciate. Take a appear in case you want[…]

renting golf cart isla mujeres

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated information, nevertheless seriously really worth taking a search, whoa did one understand about Mid East has got additional problerms at the same time […]

lean six sigma

[…]although sites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they’re actually worth a go via, so have a look[…]

Warranty

[…]Here are a few of the sites we advise for our visitors[…]

Piano repair specialists

[…]Here is a great Blog You might Locate Exciting that we Encourage You[…]

FUE

[…]the time to study or pay a visit to the content or web-sites we have linked to beneath the[…]

FUE

[…]please take a look at the web pages we stick to, such as this one particular, because it represents our picks through the web[…]

FUE

[…]just beneath, are quite a few entirely not associated web sites to ours, on the other hand, they may be surely really worth going over[…]

FUE

[…]Every the moment in a when we select blogs that we study. Listed below are the most current web pages that we pick […]

FUE

[…]check below, are some completely unrelated sites to ours, on the other hand, they are most trustworthy sources that we use[…]

FUE

[…]just beneath, are a lot of completely not related websites to ours, even so, they are surely really worth going over[…]

FUE

[…]usually posts some pretty interesting stuff like this. If you are new to this site[…]

FUE

[…]that would be the end of this write-up. Right here youll come across some web-sites that we believe youll enjoy, just click the hyperlinks over[…]

FUE

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated data, nevertheless seriously worth taking a appear, whoa did one understand about Mid East has got additional problerms also […]

Local movers

[…]although sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they are truly really worth a go by way of, so have a look[…]

Residential moving

[…]just beneath, are quite a few totally not connected internet sites to ours, on the other hand, they are certainly really worth going over[…]

Local movers

[…]although internet sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they are basically really worth a go by way of, so have a look[…]

دورات ادارة الاعمال بمصر

[…]we prefer to honor numerous other online websites around the net, even if they arent linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages really worth checking out[…]

FiverrEarn

[…]below you will discover the link to some web sites that we believe you need to visit[…]

FiverrEarn

[…]here are some hyperlinks to internet sites that we link to for the reason that we feel they may be really worth visiting[…]

FiverrEarn

[…]one of our guests not too long ago suggested the following website[…]

FiverrEarn

[…]just beneath, are many completely not connected web sites to ours, even so, they’re certainly really worth going over[…]

FiverrEarn

[…]we came across a cool internet site that you just may well take pleasure in. Take a appear should you want[…]

Fiverr.Com

[…]the time to study or check out the subject material or web-sites we’ve linked to below the[…]

Fiverr.Com

[…]The information and facts mentioned in the write-up are some of the best out there […]

FiverrEarn

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

FiverrEarn

[…]usually posts some extremely interesting stuff like this. If youre new to this site[…]

FiverrEarn

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nevertheless truly really worth taking a search, whoa did 1 find out about Mid East has got much more problerms also […]

Coach

[…]Every after inside a though we choose blogs that we read. Listed beneath would be the newest websites that we pick […]

FiverrEarn

[…]that may be the finish of this post. Here you will find some websites that we think you will enjoy, just click the hyperlinks over[…]

FiverrEarn

[…]always a major fan of linking to bloggers that I enjoy but dont get a whole lot of link adore from[…]

FiverrEarn

[…]we prefer to honor numerous other net sites on the internet, even though they arent linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[…]

pupuk organik cair

[…]that is the finish of this post. Right here youll locate some sites that we assume you will enjoy, just click the hyperlinks over[…]

pupuk anorganik cair

[…]very handful of internet websites that take place to become comprehensive below, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[…]

pupuk anorganik cair

[…]we prefer to honor lots of other net internet sites around the web, even though they arent linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[…]

pupuk organik terbaik

[…]just beneath, are quite a few totally not associated internet sites to ours, nevertheless, they may be surely really worth going over[…]

Unisex On-Demand Print Shop

[…]one of our visitors not long ago advised the following website[…]

partners

[…]below youll locate the link to some web pages that we assume you must visit[…]

supplements weight loss

[…]check beneath, are some absolutely unrelated sites to ours, however, they’re most trustworthy sources that we use[…]

folifort hair

[…]just beneath, are many absolutely not associated internet sites to ours, however, they are certainly worth going over[…]

duo trim

[…]usually posts some extremely interesting stuff like this. If you are new to this site[…]

where to buy nootopia collagenius

[…]just beneath, are numerous totally not connected web sites to ours, however, they may be surely really worth going over[…]

ما هي مميزات كلية اقتصاد وعلوم سياسية

[…]that may be the end of this write-up. Right here you will locate some web sites that we assume you will enjoy, just click the hyperlinks over[…]

STUDY ABROAD CONSULTANTS KOCHI

[…]usually posts some pretty exciting stuff like this. If youre new to this site[…]

skin care supplement

[…]check below, are some completely unrelated internet websites to ours, nevertheless, they’re most trustworthy sources that we use[…]

french bulldog stud

[…]usually posts some quite interesting stuff like this. If you are new to this site[…]

Predictions

[…]Every when inside a when we choose blogs that we study. Listed below are the most recent web pages that we choose […]

FiverrEarn

[…]usually posts some really fascinating stuff like this. If youre new to this site[…]

FiverrEarn

[…]here are some hyperlinks to websites that we link to simply because we feel they’re really worth visiting[…]

FiverrEarn

[…]usually posts some really exciting stuff like this. If youre new to this site[…]

live sex cams

[…]that will be the finish of this write-up. Here you will uncover some sites that we feel you will value, just click the links over[…]

live sex cams

[…]here are some hyperlinks to web sites that we link to mainly because we consider they’re really worth visiting[…]

live sex cams

[…]the time to read or visit the material or web sites we’ve linked to beneath the[…]

live sex cams

[…]The info talked about in the report are a number of the very best out there […]

FiverrEarn

[…]The details talked about within the report are a few of the most effective out there […]

FiverrEarn

[…]Here is an excellent Blog You might Obtain Interesting that we Encourage You[…]

FiverrEarn

[…]Here is a superb Blog You might Uncover Intriguing that we Encourage You[…]

FiverrEarn

[…]although internet sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they’re basically really worth a go by way of, so possess a look[…]

FiverrEarn

[…]we prefer to honor many other world wide web sites around the internet, even though they arent linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[…]

french pitbull puppies

[…]below youll obtain the link to some internet sites that we feel you must visit[…]

FiverrEarn

[…]Here are a number of the sites we advocate for our visitors[…]

FiverrEarn

[…]the time to read or pay a visit to the subject material or internet sites we’ve linked to beneath the[…]

FiverrEarn

[…]very couple of sites that happen to be in depth below, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out[…]

FiverrEarn

[…]we came across a cool website that you simply could possibly enjoy. Take a appear if you want[…]

FiverrEarn

[…]here are some links to websites that we link to for the reason that we assume they are worth visiting[…]

FiverrEarn

[…]that is the finish of this post. Here you will obtain some web pages that we believe you will appreciate, just click the hyperlinks over[…]

FiverrEarn

[…]we came across a cool web page which you could love. Take a look if you want[…]

FiverrEarn

[…]check below, are some totally unrelated web sites to ours, even so, they’re most trustworthy sources that we use[…]

FiverrEarn

[…]just beneath, are many entirely not connected internet sites to ours, on the other hand, they’re surely worth going over[…]

FiverrEarn

[…]Here are a number of the web pages we advocate for our visitors[…]

Queen Arwa University

[…]just beneath, are many entirely not associated internet sites to ours, even so, they are surely worth going over[…]

FiverrEarn

[…]very couple of web sites that transpire to be comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly effectively really worth checking out[…]

FiverrEarn

[…]check beneath, are some entirely unrelated internet websites to ours, on the other hand, they may be most trustworthy sources that we use[…]

სერიალები ქართულად

[…]although websites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they may be really really worth a go via, so have a look[…]

Food

[…]just beneath, are various entirely not connected sites to ours, however, they may be certainly really worth going over[…]

Best Lightroom Presets

[…]Sites of interest we have a link to[…]

watch

[…]The info talked about inside the report are some of the best offered […]

garden

[…]just beneath, are various completely not related sites to ours, nevertheless, they’re certainly worth going over[…]

Situs Slot Online

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

Scientific Research

[…]we like to honor quite a few other net web-sites on the net, even when they arent linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]

Kampus Islam Terbaik

[…]one of our visitors just lately encouraged the following website[…]

FiverrEarn

[…]that could be the finish of this article. Here youll discover some web pages that we believe youll appreciate, just click the links over[…]

FiverrEarn

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated information, nevertheless definitely worth taking a look, whoa did one particular master about Mid East has got far more problerms too […]

FiverrEarn

[…]always a large fan of linking to bloggers that I appreciate but do not get a great deal of link adore from[…]

FiverrEarn

[…]although internet sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they’re in fact worth a go as a result of, so possess a look[…]

FiverrEarn

[…]Sites of interest we have a link to[…]

FiverrEarn

[…]just beneath, are numerous entirely not connected websites to ours, nevertheless, they may be certainly really worth going over[…]

Generator Repair near me Manchester

[…]very couple of web sites that transpire to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly nicely worth checking out[…]

quietum plus scam or legit

[…]below youll discover the link to some web pages that we think you should visit[…]

cortexi scam

[…]the time to read or take a look at the content or websites we have linked to below the[…]

livpure scam

[…]although sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we really feel they may be truly really worth a go by, so have a look[…]

gluconite legit

[…]we came across a cool web site which you could appreciate. Take a appear should you want[…]

fullersears.com

[…]although internet sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we really feel they may be basically really worth a go by way of, so possess a look[…]

fullersears.com

[…]here are some hyperlinks to web-sites that we link to for the reason that we think they’re really worth visiting[…]

fullersears.com

[…]below you will uncover the link to some web pages that we think you must visit[…]

french bulldog puppies

[…]very handful of sites that transpire to become comprehensive below, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[…]

live sex cams

[…]we prefer to honor many other world wide web websites around the web, even when they arent linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[…]

live sex cams

[…]the time to read or check out the content or web-sites we have linked to beneath the[…]

Freeze dried

[…]check beneath, are some totally unrelated web sites to ours, however, they may be most trustworthy sources that we use[…]

freeze dried candy

[…]that will be the end of this article. Right here youll come across some web-sites that we think youll enjoy, just click the hyperlinks over[…]

frt trigger

[…]we came across a cool web-site that you could possibly enjoy. Take a appear in the event you want[…]

Derecho fiscal

[…]just beneath, are many entirely not associated web sites to ours, even so, they’re surely worth going over[…]

늑대닷컴

[…]Every once in a although we pick blogs that we study. Listed below would be the most up-to-date web-sites that we pick out […]

Slot Buah

[…]very couple of internet sites that come about to be comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out[…]

One Peace AMV

[…]we like to honor several other net web pages around the net, even when they arent linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[…]

One Peace AMV

[…]the time to study or go to the content or internet sites we’ve linked to below the[…]

nangs delivery sydney

[…]please stop by the web-sites we follow, like this one particular, because it represents our picks from the web[…]

superslot

[…]just beneath, are a lot of completely not related web-sites to ours, however, they may be surely really worth going over[…]

SEO services Singapore

[…]always a big fan of linking to bloggers that I love but do not get quite a bit of link love from[…]

allgame

[…]Here are a number of the websites we advise for our visitors[…]

918kiss

[…]we came across a cool site that you simply could enjoy. Take a look in the event you want[…]

หวย24

[…]that may be the finish of this post. Here you will obtain some web sites that we assume you will appreciate, just click the hyperlinks over[…]

Skincare products

[…]one of our guests lately recommended the following website[…]

bulldog in clothes

[…]Here are several of the sites we recommend for our visitors[…]

pg slot

[…]although web-sites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we really feel they are actually really worth a go by way of, so have a look[…]

leak detection london

[…]always a big fan of linking to bloggers that I love but do not get a good deal of link really like from[…]

la bonne paye règle

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

cybersécurité

[…]below youll discover the link to some internet sites that we consider you ought to visit[…]

Raahe Guide

[…]one of our visitors lately recommended the following website[…]

aplikasi slot gacor

[…]we came across a cool site that you simply could possibly appreciate. Take a search for those who want[…]

slot online

[…]always a large fan of linking to bloggers that I really like but do not get a whole lot of link enjoy from[…]

Book a relationship counsellor

[…]that could be the finish of this article. Here you will uncover some websites that we feel you will appreciate, just click the hyperlinks over[…]

Life Coach Chelsea

[…]The data talked about inside the article are some of the best out there […]

hotel in lake placid

[…]we came across a cool web page that you may possibly take pleasure in. Take a search in case you want[…]

east wind spa and hotel

[…]usually posts some extremely fascinating stuff like this. If you are new to this site[…]

7mm-08 ammo

[…]just beneath, are many totally not associated websites to ours, nonetheless, they’re certainly really worth going over[…]

weight loss injection

[…]please check out the internet sites we comply with, such as this 1, as it represents our picks from the web[…]

220 swift

[…]The details mentioned within the article are a number of the most effective out there […]

SaaS Law Firm

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated data, nonetheless definitely really worth taking a appear, whoa did 1 learn about Mid East has got much more problerms as well […]

itsMasum.Com

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

itsMasum.Com

[…]that will be the finish of this post. Right here youll discover some web-sites that we believe you will enjoy, just click the links over[…]

itsMasum.Com

[…]we like to honor several other world-wide-web internet sites on the internet, even though they arent linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

itsMasum.Com

[…]Here is an excellent Blog You might Obtain Fascinating that we Encourage You[…]

deux categorie de logiciels malveillants malware

[…]The data talked about in the write-up are a number of the very best out there […]

signaler mail frauduleux

[…]the time to study or go to the material or web-sites we have linked to beneath the[…]

FÜHRERSCHEIN ÖSTERREICH

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

nangs delivery in Sydney

[…]always a massive fan of linking to bloggers that I really like but really don’t get a good deal of link adore from[…]

chauffe eau Tours

[…]Every when inside a whilst we pick out blogs that we read. Listed beneath are the most recent web sites that we select […]

link

[…]The facts mentioned within the report are several of the very best available […]

website

[…]the time to read or go to the content material or web sites we’ve linked to below the[…]

itsmasum.com

[…]please visit the web pages we follow, like this one, as it represents our picks from the web[…]

free chat

[…]that would be the end of this article. Right here you will find some web sites that we consider you will value, just click the hyperlinks over[…]

chat with stranger

[…]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nonetheless seriously really worth taking a search, whoa did 1 discover about Mid East has got extra problerms at the same time […]

joker gaming

[…]check below, are some completely unrelated web sites to ours, nonetheless, they are most trustworthy sources that we use[…]

Film institutionnel Nantes

[…]the time to study or take a look at the subject material or web-sites we have linked to below the[…]

Film institutionnel Nantes

[…]just beneath, are various entirely not connected web pages to ours, even so, they may be certainly worth going over[…]

birmingham jobs

[…]check below, are some absolutely unrelated web-sites to ours, even so, they are most trustworthy sources that we use[…]

dubai jobs

[…]Every when in a when we choose blogs that we study. Listed beneath would be the most current websites that we choose […]

job search

[…]The information talked about within the article are several of the best offered […]

free sex cams

[…]one of our visitors lately advised the following website[…]

free amateur webcams

[…]The data talked about inside the report are a number of the very best readily available […]

Kampus Tertua

[…]one of our visitors just lately suggested the following website[…]

french bulldog texas breeder

[…]just beneath, are various totally not connected web pages to ours, however, they’re surely really worth going over[…]

Queen Arwa University World University Rankings THE

[…]we prefer to honor a lot of other net web pages on the internet, even when they arent linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

918kiss

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nonetheless definitely really worth taking a appear, whoa did a single find out about Mid East has got more problerms as well […]

pg slot

[…]although sites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we feel they’re actually really worth a go by way of, so possess a look[…]

918kiss

[…]always a major fan of linking to bloggers that I appreciate but really don’t get a great deal of link love from[…]

MasumINTL

[…]just beneath, are a lot of absolutely not connected sites to ours, having said that, they are surely really worth going over[…]

masumintl

[…]that will be the end of this write-up. Right here youll find some sites that we think youll value, just click the hyperlinks over[…]

itme.xyz

[…]one of our guests not too long ago advised the following website[…]

ItMe.Xyz

[…]Every the moment inside a although we select blogs that we study. Listed beneath are the latest internet sites that we select […]

ItMe.Xyz

[…]below youll come across the link to some websites that we believe it is best to visit[…]

Dropbox URL Shortener

[…]here are some hyperlinks to websites that we link to because we assume they may be really worth visiting[…]

ItMe.Xyz

[…]always a significant fan of linking to bloggers that I appreciate but do not get lots of link appreciate from[…]

Premium URL Shortener

[…]check below, are some totally unrelated websites to ours, nevertheless, they are most trustworthy sources that we use[…]